Démarches et recherches du Laboratoire plastique

Biographie d’un protocole citoyen

Tout part d’une observation : de plus en plus de plastiques sont retrouvés chaque année sur les plages et les littoraux du monde. En 2014, on estimait à 250 000 tonnes la masse de plastiques flottant sur les océans et le pourtour de l’étang de Berre n’est pas en reste. Les déchets plastiques se dégradent en microplastiques de faible taille, comparable à celle des sédiments ou du plancton. Ils sont alors susceptibles d’être ingérés par les organismes et ainsi intégrés dans la chaîne alimentaire. Leur composition chimique constitue une source secondaire de polluants.

De cette observation naît une question : quelle quantité de plastiques se retrouve sur nos littoraux et sous quelle forme ?

Pour y répondre de façon rigoureuse, il faut réfléchir à une méthode de mesure efficace qui implique des prélèvements d’échantillons et des analyses en laboratoire. L’étang de Berre est très vaste (155 km2). Pour faire des prélèvements sur tout le pourtour de la lagune, l’Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions (IECP) fait appel aux Volontaires de l’Observatoire citoyen de l’environnement (Voce).

Collecte citoyenne de plastiques

Les sciences participatives sont l’occasion pour les citoyens, spécialistes ou amateurs de participer à des programmes scientifiques en collectant des observations sur la base du volontariat. Toute démarche scientifique nécessite l’élaboration d’un protocole, un document listant le matériel nécessaire et les étapes à suivre. Cette “standardisation” de la méthode fait répéter les mêmes étapes et permet ainsi de limiter les biais liés à l’expérimentateur. Les résultats des expériences et des prélèvements issus du même protocole peuvent être comparés.

Les protocoles citoyens sont simplifiés (moins longs ou moins exigeants) pour être accessibles à tous. C’est dans ce but que l’Observatoire citoyen de l’environnement propose ce protocole citoyen pour la collecte de macro- (taille > 2,5 cm), méso- (taille comprise entre 2,5 cm et 4 mm) déchets et microplastiques (tailles < 4 mm) sur le littoral, dans le but d’estimer les niveaux de contamination aux plastiques des plages de l’étang de Berre.

Ce protocole consiste à délimiter 1 (pour une petite plage <50m), 2 (plage entre 50 et 250m) ou 3 (>250m) zones de 20m de long sur 2 m de large, réparties de façon régulière.

Les déchets visibles à l’œil nu sont ramassés, pesés, triés par couleurs et par types (verre, plastique, métal, etc.). Le protocole est répété sur 2 ou 3 hauteurs de la plage en fonction de sa largeur. Au centre des bandes de 20 x 2 m une zone de 25 cm2 est ensuite définie à l’aide d’un quadrat. Le sable contenu sur les 5 premiers centimètres de profondeur dans le quadrat est tamisé (tamis de 4mm). La fraction tamisée est placée dans des bocaux en verre et sera analysée en laboratoire pour l’étude des microplastiques et la fraction retenue par le tamis est placée dans un bocal en verre puis sera analysée pour l’étude des mésoplastiques.

Les sédiments de surface : un livre ouvert sur l’étang

Afin de déterminer l’étendue de la contamination actuelle des plastiques dans les sédiments et des sources potentielles, quarante sites d’échantillonnage ont été sélectionnés et répartis sur la totalité de l’étang de Berre, de Vaïne, du Bolmon et du canal du Rove. Sur chaque site, le sédiment de surface est récupéré depuis un bateau avec une benne Van Veen en inox. Cet outil permet de collecter du sédiment sur une surface standardisée de 260cm2. Le sédiment est ensuite remonté à bord, déposé dans un bac et la partie superficielle (0-2 cm) récoltée avec une spatule métallique. Trois prélèvements sont effectués et les prélèvements regroupés dans un bocal afin d’intégrer l’hétérogénéité spatiale de chaque site. Durant ce travail, une attention particulière est portée pour éviter de contaminer les échantillons avec des particules plastiques qui pourraient venir de nos vêtements et équipements de prélèvement. L’échantillon obtenu est ainsi prêt à être analysé au laboratoire.

Carottes sédimentaires

Une carotte de sédiment est une remontée dans le temps. La longueur de l’historique qu’elle permet d’obtenir dépend de sa longueur et de la vitesse de sédimentation. Dans le centre de l’étang de Berre, cette vitesse est estimée à environ de 5 mm par an. Cela signifie qu’une carotte d’une longueur de 50 cm permet de remonter sur l’historique du dernier siècle. Les carottes découpées en tranche de 1 cm permettent ainsi d’obtenir des informations sur des périodes de deux ans environ.

Les carottes prélevées et découpées lors de la journée collective (1 dans l’étang de Berre et 1 dans l’étang du Bolmon) a permis d’observer des alternances de couches sédimentaires de couleur différentes et avec des abondances variables de coquilles, traduisant l’histoire mouvementée de l’étang de Berre au cours des dernières décennies. L’analyse de chacune de ces tranches au laboratoire permettra de reconstituer l’historique des apports en plastiques dans l’étang de Berre et d’évaluer la capacité de piégeage des plastiques dans les sédiments. Il sera intéressant de mettre en relation ces résultats avec une enquête socio-historique sur l’utilisation des plastiques sur les bassins versants et l’émergence du rapport des populations vis-à-vis de cette pollution.

Traitement des échantillons de sédiment

Le sédiment est un mélange complexe composé des particules minérales et des composés organiques au milieu duquel peuvent se dissimuler des particules de plastiques. Plusieurs étapes sont nécessaires pour pouvoir les extraire afin de les observer. La première consiste déjà à tamiser le sédiment sur un tamis de 4 mm pour retirer la fraction la plus grossière, par exemple des coquilles, et de 63μm pour en retirer la fraction la plus fine, les limons et argiles. Ensuite, la fraction de sédiment obtenue est mise en suspension dans une solution de chlorure de zinc de densité 1.6 afin de séparer la fraction la moins dense contenant la matière organique et les plastiques, de la fraction la plus dense contenant l’essentiel des particules minérales. La fraction contenant les plastiques est ensuite mise dans une solution d’eau oxygénée et d’acide afin de dégrader la matière organique. Le matériel ainsi récupéré, contenant les plastiques, est déposé sur un filtre pour être analysé.

Analyse des plastiques

Les filtres sur lesquels les échantillons de plastique sont collectés sont observés à la loupe binoculaire avec des grossissements (x 10-30). Chaque particule de plastique observée est comptabilisée et le type (fibre, fragment, mousse, film), la couleur et la taille sont relevés. Lorsqu’il y a un doute sur la nature plastique d’une particule (cas des plastiques de couleur transparente ou sombre), le « test de l’aiguille » est réalisé.

Il consiste à approcher de la particule une aiguille chauffée à blanc. Si la particule fond ou se plie, il s’agit d’un plastique. Si la particule brûle, se carbonise ou ne réagit pas, la particule est d’une autre nature. Durant cette étape, tous les plastiques d’une taille supérieure à 1 mm sont récupérés pour l’identification de la nature du polymère par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier. Cet outil permet de mesurer la quantité d’un rayonnement infrarouge absorbé par l’échantillon, information qui varie selon la nature des polymères. Ce résultat est comparé avec ceux obtenus pour 380 plastiques de nature connue et la nature la plus probable du polymère en est déduite.

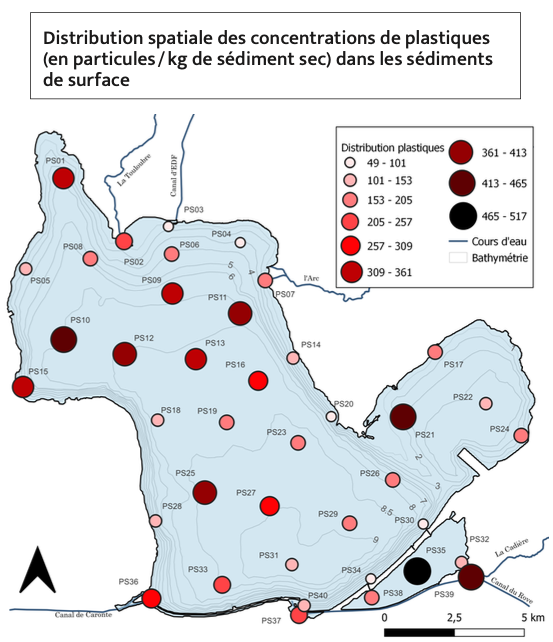

Concentration en plastiques des sédiments de surface

Les résultats des analyses des sédiments de surface ont permis de montrer que la totalité des chantillons prélevés contenaient des particules de plastiques avec une moyenne de 225 ± 123 parti- cules/kg de sédiment sec. Ces concentrations sont similaires à celles rencontrées dans d’autres environnements côtiers méditerranéens tels que la lagune de Venise, la rade de Marseille ou le plateau continental au large de Barcelone. Les contaminations les plus faibles (< 150 particules/kg de sédiment sec) ont été essentiellement observées à proximité des rivages et plus particulièrement le long de la rive nord du grand étang, entre la centrale hydroélectrique et l’anse des Merveilles et dans les zones sableuses le long de la rive est du grand étang et sur la plage du Jaï. Les sites les plus contaminés (> 300 particules/kg de sédiment sec) sont observés dans le canal du Rove, le centre de l’étang du Bolmon, l’ouest de l’étang de Vaïne et les zones entre 6 et 8 m de profondeur au nord du grand étang. Ces résultats indiquent que le principal facteur contrôlant les zones d’accumulation des plastiques dans

les sédiments de l’étang de Berre sont les conditions hydrodyna- miques, qui limitent le dépôt et l’accumulation dans les zones soumises aux forts courants et aux effets des vagues, tandis que dans les zones hydrodynamiquement calmes, le dépôt et accumula- tion des plastiques sont favorisés. L’utilisation d’un modèle reproduisant la circulation des masses d’eau et les vitesses de sédimentations des plastiques dans la colonne d’eau permettra d’affiner notre compréhension sur cette distribution.