La quête de l’ombre à Miramas

Il fait 35°C. Nous avons des bouteilles-glaçons moulées sur le crâne.

La gare est importante puisque Miramas le neuf est une ville cheminote, créée par et pour le PLM, qui arrive ici en 1848. Dans cette gare il doit y avoir 40 connections par jours avec Marseille, c’est la 3e gare TGV de la métropole, comme dit Fouchier. Depuis les quais de la gare, c’est les seuls endroits où on peut avoir un léger aperçu sur le triage, car c’est un immense plateau, une des plus grandes de France.

La ville de Miramas est à la rencontre deux géographies: la grande platitude de la Crau à l’Est, et les collines de l’étang de Berre à l’Ouest.

De là, on traverse une zone en devenir, où il y a un projet de nouveau quartier autour de la gare, une future offre résidentielle métropolitaine (ilex paysagistes de Lyon). Au loin, il y a l’ancienne usine Areva. C’était une zone industrielle lourde et une zone technique de la gare assez importante. Nouveau parking aménagé de la gare, mais de part et d’autre, des délaissés. Au fond, on arrive sur le chemin de l’autodrome, qu’on suit vers l’Est, et à l’entrée des habitations d’Areva, à l’entrée du site, on passe sur le canal de Craponne (branche d’Istres), qui date du 16e siècle, et qui là est en eau. C’est le grand système de Craponne, et avant ça la Crau était réputée stérile. L’eau filait entre les pierres. C’est l’arrivée de cette eau qui fat que les melons ont bouché les trous, et on a fini par recréer de l’humus. On est passé du désert à l’oasis.

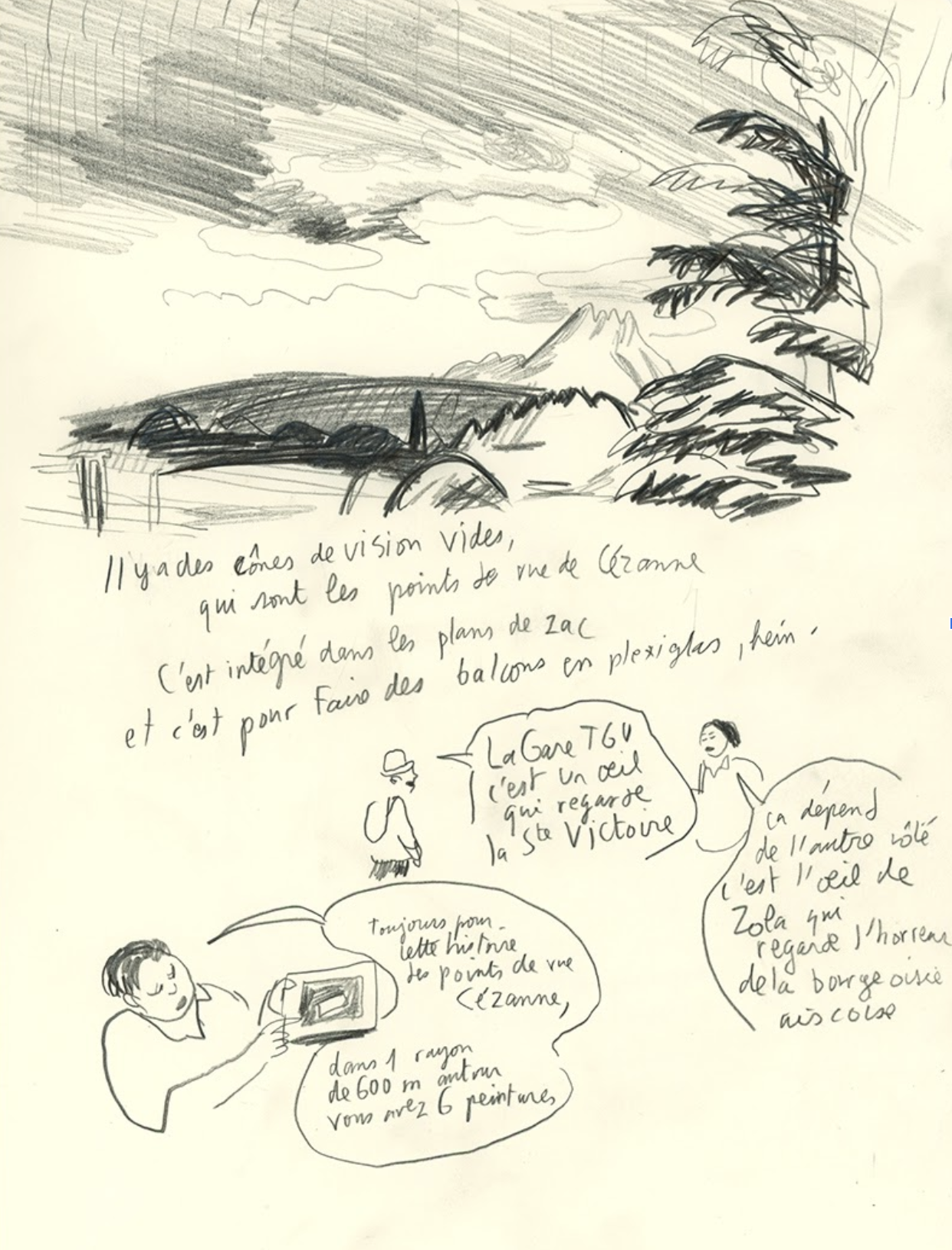

On borde un petit jardin ouvrier qui a une 20aine d’années, et derrière inaccessible les champs de foin de la Crau, avec leurs grandes haies coupe-vent dans le sens Est-Ouest. On a le droit d’utiliser le bord du canal pendant une centaine de mètres (chemin d’aygadier), on est au bord de l’eau, entre les murs arrière d’un lotissement 70 et sur les droites des haies très vivantes complètement opaques. Au bout, on voit une petite martelière de répartition.

On quitte le bord du canal par un chemin d’écolier, à l’intérieur du lotissement du Mas-Neuf, avec des chemins piétons à l’arrière des parcelles. On enchaîne une petite série de 3 chemins d’écolier, et on quitte le lotissement pour entrer sur l’avenue Marius-Chalve, où il y a un drôle de rond-point. C’est la grosse départementale 35, par laquelle on part vers le centre-ville en profitant de l’ombre des platanes. Puis sur la droite, on prend un délaissé qui est une ancienne emprise ferroviaire de la voie de desserte de l’ancienne usine Areva. Les chemins piétons sont relativement fréquentés, traces de canaux d’irrigation. Au fond, un mur nous empêche de passer, on passe dans un trou de grillage d’une petite résidence, où on trouve une boîte à chats.

Sur l’avenue Aristide-Briand, on est sur le terrain d’un ancien groupe HBM, qui a été rasé il y a quelques années, groupe « Miramas A », et le terrain a été laissé tel quel, il ne reste que les alignements de mûriers-platanes, plantés dans les années 1930 avec le groupe HMB, un héritage de la soierie. Par l’avenue Adrien-Mazet, on continue sous l’ombre des pins parasols, caractéristique des années 1970, où on a essayé de planté des espèces locales, mais ils ont l’inconvénient que leurs racines défoncent les chaussées. On arrive au parc de la Carraire, une espèce de pelouse abandonnée au soleil, portant la trace d’une ancienne serpentine, et un bassin abandonné avec des installations en bois qui essaient de faire de l’ombre. De l’autre côté de la rue, le parc se continue. On est au bord d’une salle polyvalente avec pas mal de figuiers, et une sente piétonne jusqu’à l’avenue Jean-Moulin, où nous trouvons de nombreuses mues de cigales sur un pin parasol.

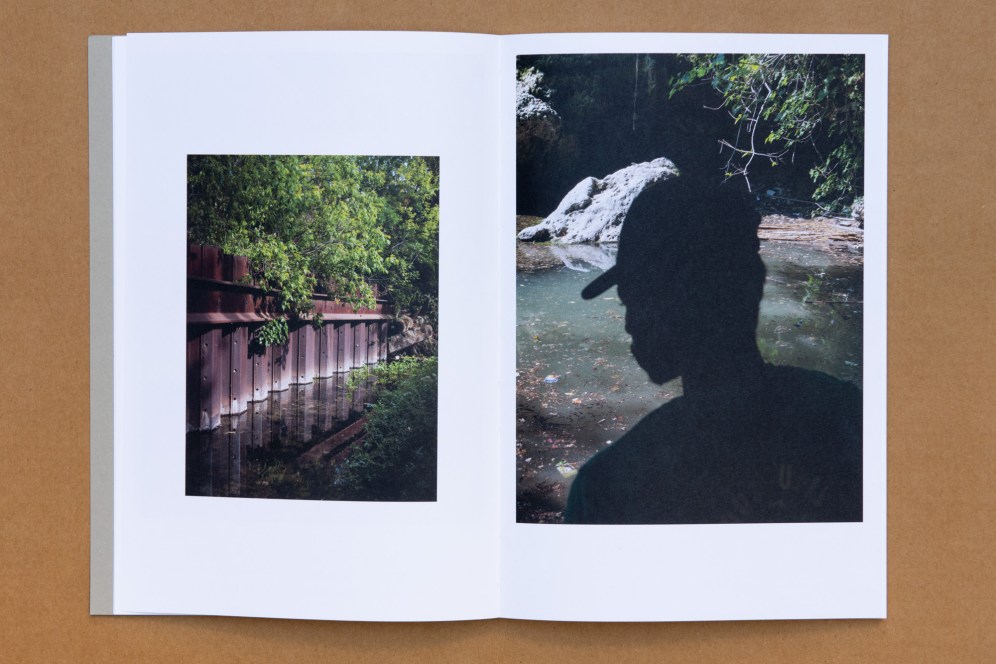

Sur l’avenue Jean-Moulin (départementale 10), plantée platanes 19e s. (très grands, très beaux), nous bénéficions aussi de l’ombre étroite des bâtis alignés sur la rue. Après le pont sur la voie ferrée de la côte bleue qui passe en tranché, on tourne gauche chemin de Colomb, et là en pleine ville on a une prairie d’u demi-hectare. C’est le premier champ de foin AOC de la Crau qu’on rencontre. Cette prairie de fauche en pleine ville est possible car la rente du foin est plus importante que la rente immobilière. Le champ est plat en léger dénivelé, bordé par un canal, tous les jours irrigué par une inondation. La terre est gorgée du limon gris de Durance. Il a fallu aplatir le terrain, la mettre en léger dénivelé, avoir un canal, l’entourer de haies coupe-vent (car le vent assèche l’eau), et les rendements sont tels qu’il y a jusqu’à 3 fauches par an. Diverses espèces floristiques – graminées, légumineuses… La seule AOC sur un produit agricole qui n’est pas destiné à l’alimentation humaine.

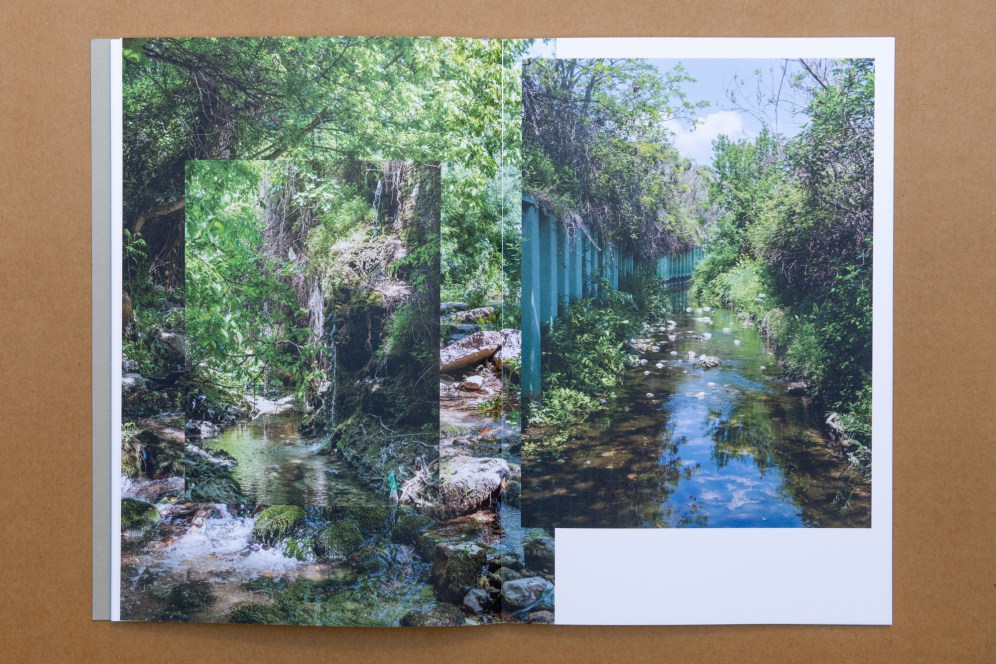

Au fond du champ, nous longeons le canal ombragé (canal de Raoux, plutôt 19e), qui contrairement au canal de Craponne-Istres est tout en sinuosités, sur les courbes de niveau dans les collines. On passe au-dessus de la voie ferrée (PLM) et on voit le safre (calcaire très tendre) et on arrive sur le petit chemin de Chantecoucou, la bordure droite du chemin étant une dérivation du canal de Raoux étant recouvert par des dalles en béton sous lesquelles on entend l’eau chanter. C’est l’irrigation d’une petite série de jardin ouvriers qu’on imagine être des jardins cheminots. On remonte un peu le chemin de la Concorde qui longe la voie de la Côte bleue, et au fond de l’impasse de Raoux, une ancienne ferme toujours en état. Par-dessus le mur de pierre sèche, un ancien champ agricole offre l’aspect d’une pelouse caffi de divers arbres fruitiers. Du foin pour les bêtes, du fruit pour les confitures. On rejoint le canal de Raoux qu’on suit dans une séquence urbaine de 200 m. Ici le canal est étanche (cuvelé en béton) et on peut le parcourir en pleine ville. C’est la rentabilité du foin de la Crau qui fait que ce canal est toujours en ville.

La beauté de ce canal n’est pas éternelle, on remonte la rue Louis-Blériot, entre de belles maisons individuelles 70s, au fond de quoi on trouve des terrains agricoles abandonnés mais intensément fréquentés par le grand lycée régional. On imagine que les lycéens du quartier vont au lycée à pied en entretenant ces chemins. L’arrière du lycée Jean-Cocteau, à l’architecture postmoderne très étrange inspirée des ruines des arènes de Nîmes. Entre les anciennes parcelles agricoles et les fausses ruines aux abords du lycée-théâtre qui voulait rayonner, on est dans un entre-deux non réglementé sans barrière, à l’ombre d’une jeune guarrigue.

On s’en sort vers le nord par un accès pompier, et on arrive par le bord de l’étang de Saint-Suspi, un étang artificiel aménagé dans les années 1990. La nappe phréatique est très proche en dessous. Il est entouré de belles allées plantées. On profite de leur ombre pour pique-niquer.

Comme il fait trop chaud, on renonce à une boucle qui devait nous emmener à l’ancienne ferme de Saint-Suspi et profiter des bosquets de pins parasols qui l’entourent, voire d’aller jusqu’au grand parc urbain « du Couvent » aménagé dans les années 1970, où l’on trouve le golf le moins cher du sud-est de la France, appartenant à l’EPAREB/EPF, réserve foncière du projet « Miramas 300 000 habitants ».

On prend un raccourci qui nous emmène au HLM des Molières par la rue Daniel-Paul comportant deux rangées de micocouliers, de part et d’autre. Le HLM est un petit grand ensemble 60s sont les aménagements paysagers ont été réhabilités en 1991 par Alain Marguerit, qui est un des inventeurs de la réhabilitation des grands ensembles par le paysage. Rue Albert-Schweitzer, où entre les parkings et les immeubles, on suit une allée piétonne plantée de catalpas (non de paulownias). On a ici un chemin piéton à l’ombre: c’est de l’aménagement. « S’asseoir l’été à l’ombre ». Etant en ville dans des situation critique, à cet endroit-là la plantation d’arbre nous permet de passer de l’invivable au vivable. Les aménagements continuent, en cœur d’îlot, où il a recrée une butte allongée qui sert à protéger les immeubles du terrain de sport, et ça permet une promenade à l’ombre (arbres, borne-fontaine, portique-pergola avec une vigne qui a pris, des bancs, jeu d’escaliers et d’alcoves…). L’avenir de la ville, c’est la réhabilitation par la plantation du HLM des Molières.

On quitte la zone des Molières par l’avenue Jean-Mermoz, et on va jusqu’à marcher au milieu de la route pour suivre l’ombre des arbres (pins parasols et platanes). Puis on tourne à droite sur l’avenue des Anciens-Combattants, on passe derrière une station de lavage de voiture pour retrouver un canal. On est juste derrière le lycée agricole de Fontlongue (le canal sert à irriguer les terrains du lycée). Le lycée (privé) est plus que centenaire, l’enseignement du lycée se fait en partenariat avec les services techniques municipaux. Le canal est préservé pour le lycée. Dans les champs pédagogiques, on retrouve les grandes haies Est/Ouest.

Sur le boulevard de l’Olympie, vrai boulevard à bagnoles de ZA des années 70s, il y a la piscine municipale avec les cris d’enfants, puis le projet de salle omnisports, à droite. A gauche, les haies de champs de foin du lycée agricole. Au milieu de la route, un parking à l’ombre de pins parasols. Au bout de 100 m, on retombe sur le canal de Craponne. L’eau arrive, par un canal surélevé, dans un demi-tonneau en béton, 70s. Par-dessus le canal, un petit pont nous permet de récupérer le chemin de la Péronne. Par un trou dans la haie, on tombe dans un champ de foin, on fait attention à ne pas se mouiller les pieds. De là, on arrive dans l’allée de la Péronne, une vieille allée de platanes qui menait au mas de Péronne. Les platanes doivent avoir 2 siècles, on est dans un nef d’ombre. On a froid. Le chemin mène en ligne droite au mas, rénové et intégré à l’opération du village des marques.

On passe les fouilles à l’entrée, et on découvre ce nouveau modèle de centre commercial qui est dans le pastiche régionaliste, une incroyable ville provençale factice, comportant des espaces d’ombre brumisé. Les aménagements paysagers devant le village des marques: sur la masses parkings, toutes les places de stationnement sont en dalle gazon (des grilles de béton troués de terre, dans lesquelles l’herbe pousse, et recouvre le béton – c’est aussi cela l’avenir de la ville): on garde la perméabilité du sol. Devant le village des marques, il y a une grande prairie qui se veut exemplaire qui se veut exemplaire par son économie d’eau. Certains d’entre nous se baignent dans le canal de Craponne.

On revient dans l’incroyable allée de platanes de Péronne, où un employé municipal nous explique que l’allée et les champs de foin ont été achetés et vont devenir des parkings pour l’extension du village des marques.

De là, on rentre vers la gare, toujours en longeant le canal de Craponne, derrière le lotissement de Fontlongue. On traverse le boulevard Aubanel, lui aussi planté de pins parasols sur la berme centrale, et à l’ombre d’une grande haie de cyprès coupe-vent, on arrive dans la cité PLM.

La cité PLM est sur une grille dessinée par les ingénieurs du chemin de fer. Sur chaque îlot, on trouve 6 immeubles collectifs de 3 étages. Entre les immeubles, des haies coupe-vent pour protéger le cœur d’îlot. On aperçoit des traces des anciens lavoirs et d’étendages collectifs faits en rail de chemin de fer. On quitte la cité cheminote par le petit jardin d’enfants qui est devant l’ancien dispensaire (à l’ombre de platanes plantés à la fin des années 1940) et on rentre vers la gare par la rue Gabriel-Péri qui est très sèche, on passe devant la coopérative PLM et on arrive sur la place Jourdan où se trouve le monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale où un cheminot musclé terrasse l’aigle du fascisme.

Comment l’économie agricole peut créer de la nature en ville (on trouve ainsi un exemple à Bordeaux, cf. pape-Clément; cf. les exports de boues urbaines des plaines de Paris, le vieux système pré-automobile)

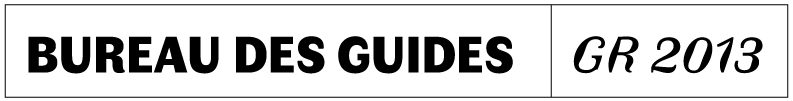

Composition du paysage, trames d’occupation du sol. Type d’agriculture change les trames. Le paysage urbain garde les anciens tracés agricoles. Mutation successive des trames.

© Baptiste Lanaspèze

© Baptiste Lanaspèze