À l’agachon des points de vue

Le 10 août 2016, un incendie a embrasé la partie Est du plateau de l’Arbois, sur les commune de Vitrolles, Rognac et des Pennes-Mirabeau.

Le 10 août 2016, un incendie a embrasé la partie Est du plateau de l’Arbois, sur les commune de Vitrolles, Rognac et des Pennes-Mirabeau. 27 km2 ont brûlé, soit un dixième environ des 250 km2 du vaste plateau. Emporté par le mistral, un immense nuage orange a recouvert Marseille plusieurs heures. Le grand Arbois, le cœur sauvage de la métropole, d’ordinaire si discret, a déposé ses cendres jusque dans nos habitations. Plusieurs jours après, l’odeur âcre du bois brûlé imprègne toujours les entrées d’immeubles. La partie dont il est question dans cette chronique a été épargnée.

Depuis le nouveau parking du parc départemental, on s’élève vers l’ouest au-dessus du hameau de la Tour d’Arbois par un chemin pierreux. Après avoir dépassé la ligne TGV par un pont, et le canal de Marseille ici en tunnel sous la colline, le chemin rejoint la ligne à haute tension. À mi-pente, en un lieu exposé au vent, au-dessus d’un vallon étroit, tout à coup les replis du plateau se mettent en équilibre. On s’arrête. On se retourne. Il y a une série de paysages qu’on aurait pu dépasser sans les voir.

Sous le pylône, les crocus sont en fleurs.

Le premier paysage qui se déroule, c’est le petit vallon en dessous de nous. De haut en bas, le champ étroit et zigzagant d’une « mange » aménagée par les chasseurs pour nourrir le gibier fait une rivière de verdure trouée d’arbres, qui devient ensuite un vallon plus sauvage, et se heurte au canal de Marseille dans ce qui semble être une espèce de barrage-remblais. Ce vallon fut autrefois un bassin de décantation des eaux limoneuses de la Durance.

Plus loin, au-delà du canal et de la ligne TGV, ce paysage intermédiaire s’ouvre et s’élargit vers Aix. Dans le prolongement du chemin d’où nous venons, filent les pylônes à haute tension vers les derniers immeubles de la Duranne, la ville nouvelle d’Aix et, tout au fond dans l’axe, la cheminée de l’usine thermique de Gardanne, qui alimente en électricité une bonne part de la Provence. De part et d’autre de la grande ligne électrique Avignon-Nice (la principale ligne de Provence, avec 400 000 volts) deux tableaux se dessinent : à gauche, le pays d’Aix, d’Eguilles à Aix-en-Provence, culmine avec la masse ici triangulaire de la Sainte-Victoire ; et à droite, Gardanne et se terrils s’accrochent au massif de l’Etoile et son Pilon du Roi.

Entre deux fourrés de chênes kermès, on aperçoit le bâtiment de la gare Aix-TGV. Derrière le canal, tous les quarts d’heure environ, nos discussions sont couvertes par le bruit d’un long train bleu qui vient fendre l’espace.

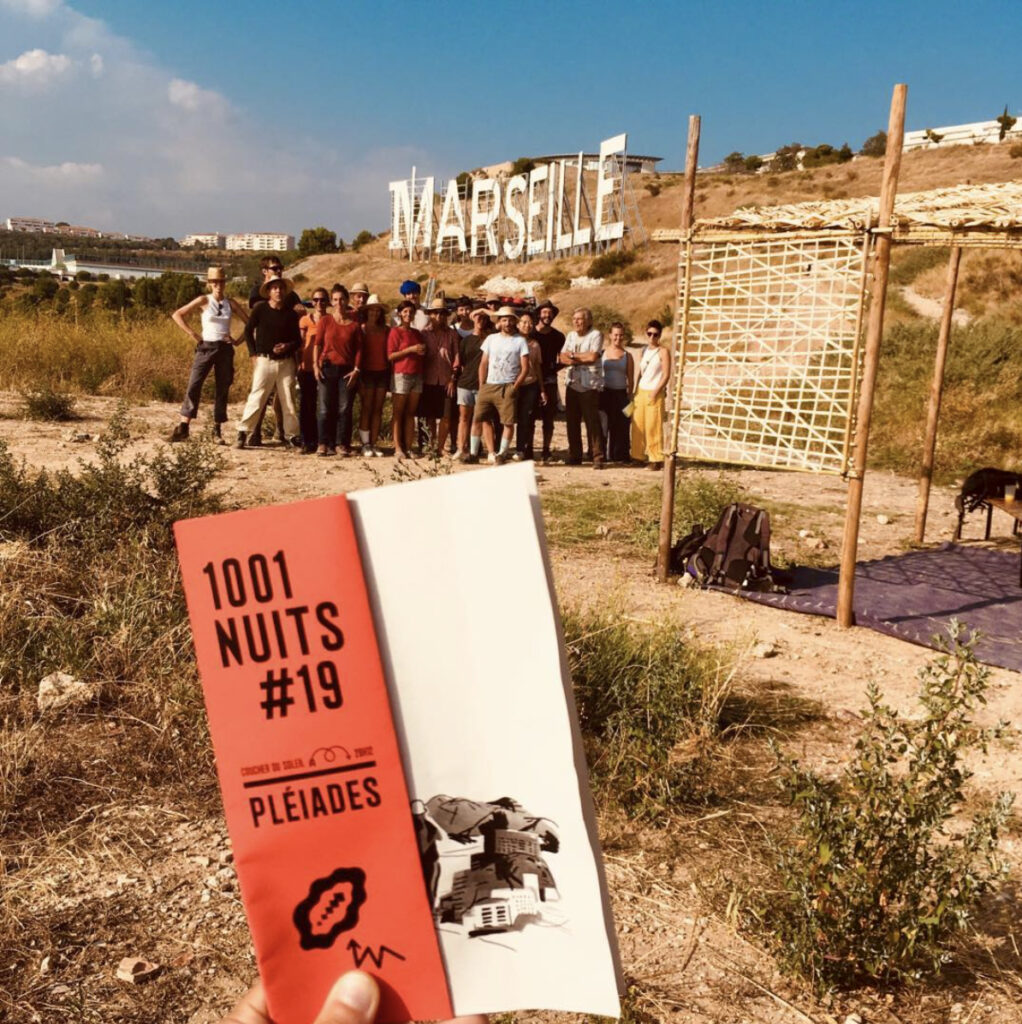

Les artistes du GR2013 ont choisi ce site pour y installer une sorte de cabane, un igloo de tasseaux, une maquette à l’échelle 1 d’un observatoire du paysage. Cet affût métropolitain, cet agachon sauvage équipé de cadres et de longues vues pointe çà et là de nouveaux détails, des micro-paysages : un fourré de romarins et de chênes kermès, une grotte dans la falaise, le terril de Biver entre les barres de métal du pylône électrique, la ligne de l’oppidum d’Entremont, le château d’eau de l’ancien sanatorium, devenu “Europole”, la ligne de pins japonisants découpant le massifde l’Etoile, l’écoulement de l’eau bleue de Durance sortant du tunnel et filant silencieusement dans le canal pour étancher nos soifs métropolitaines.

Tous ces points de vue font le plateau.

Tout le monde y passe, mais peu de gens regardent vraiment l’Arbois.

Surplombant la métropole à une altitude moyenne de 200 mètres, le plateau est surtout peuplé d’une faune métropolitaine de sangliers et de lapins scrupuleusement comptés et entretenus (par les chasseurs), d’oiseaux protégés dont les aigles de Bonelli (par les écologues), et l’habituelle foule animale anonyme dont tout le monde vit mais dont personne ne parle.

Entre l’aéroport de Marignane et celui des Milles, le plateau de l’Arbois est traversé par la récente LGV et par la vieille route D9 encombrée de ses 40 000 véhicules par jour. Le passage de la D9 en tranchée sous la gare TGV a nécessité de creuser le plateau sur toute la profondeur de sa couche superficielle, révélant ainsi les strates, régulièrement empilées, d’un calcaire orange, rose, friable. Bien plus récent que le calcaire homogène et blanc de la Sainte-Victoire ou des Calanques, le socle géologique de l’Arbois résulte de la sédimentation d’une mer tropicale il y a 30à 40 millions d’années.

Dans les plaines alentour, une série d’équipements, de villes et de villages dansent en ronde autour du plateau : Ventabren, autoroute A8, aérodrome des Milles, Europole de l’Arbois, ville nouvelle de La Duranne, prison de Luynes, Bouc Bel-Air, Cabriès, centre commercial de Plan-de-Campagne, les Pennes-Mirabeau, Vitrolles, aéroport de Marignane, Rognac et Velaux. Le plateau est creusé de profonds vallons qui le découpent en plusieurs sous-plateaux distincts disposés comme autant de planètes autour du “plateau du Grand Arbois” central : la plaine du Cimetière, la plaine du Ban, le Petit Arbois, le bois de Boulard, la plaine des Tisserands, les plaines d’Arbois…

Ce cœur métropolitain est gorgé de secrets – dont l’immense ville oubliée des GIs américains, ses dalles de béton, ses barbecues, ses théâtres de verdure (cf. article C. Vaysse), mais aussi, plus près de nous, ses chasses gardées, ses parties fines, ses légendes, ses aventures sexuelles libres et tarifées, straight ou gay, locales ou régionales.

La moitié nord du plateau, assez sauvage, est entièrement classée, au titre des oiseaux protégés qui y nichent, dont l’aigle de Bonnelli ; et la moitié sud du plateau accueille quant à elle plusieurs grands équipements, dont la gare TGV, un hippodrome, le bassin de décantation du Réaltor et les zones résidentielles de Calas et du Lac Bleu. À peu près au centre du plateau, à proximité de la gare, trône l’immense déchèterie qu’Aix-en-Provence a installée à la limite occidentale de son vaste territoire communal, de sorte que, la pente aidant, les écoulements se déversent sur le territoire de Vitrolles.

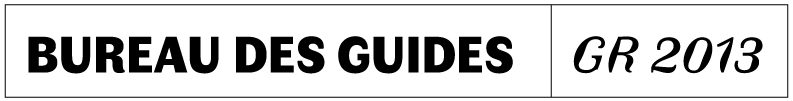

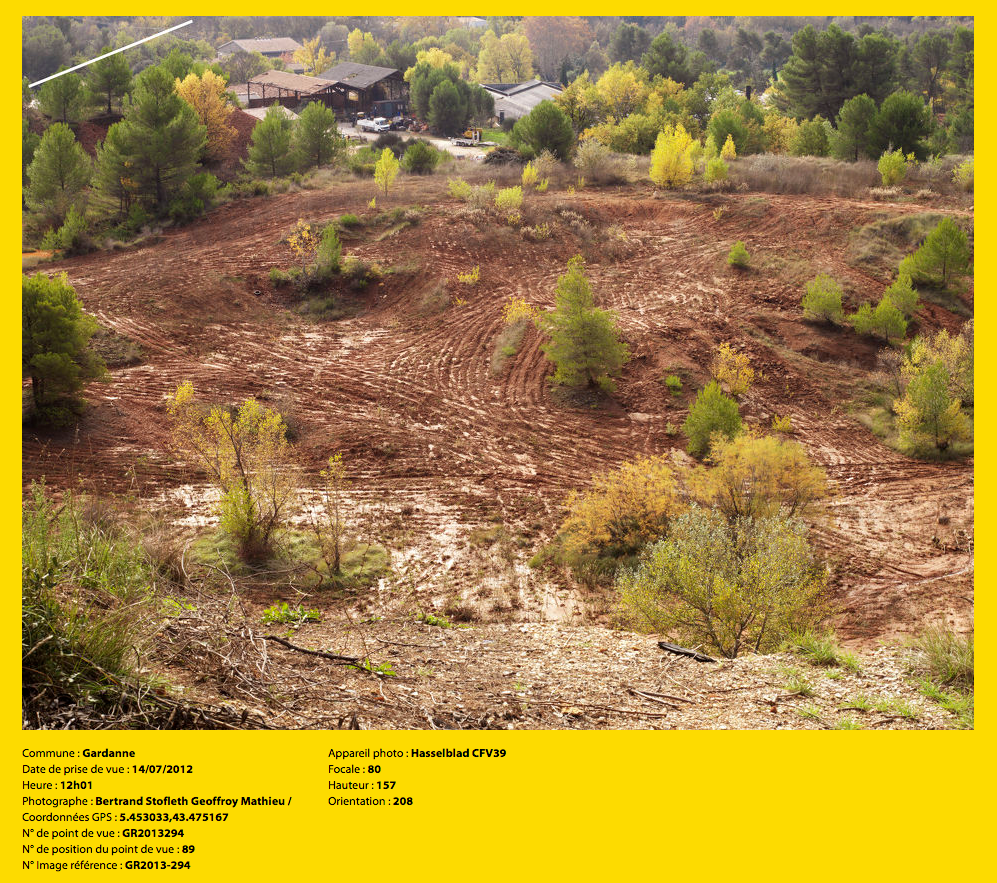

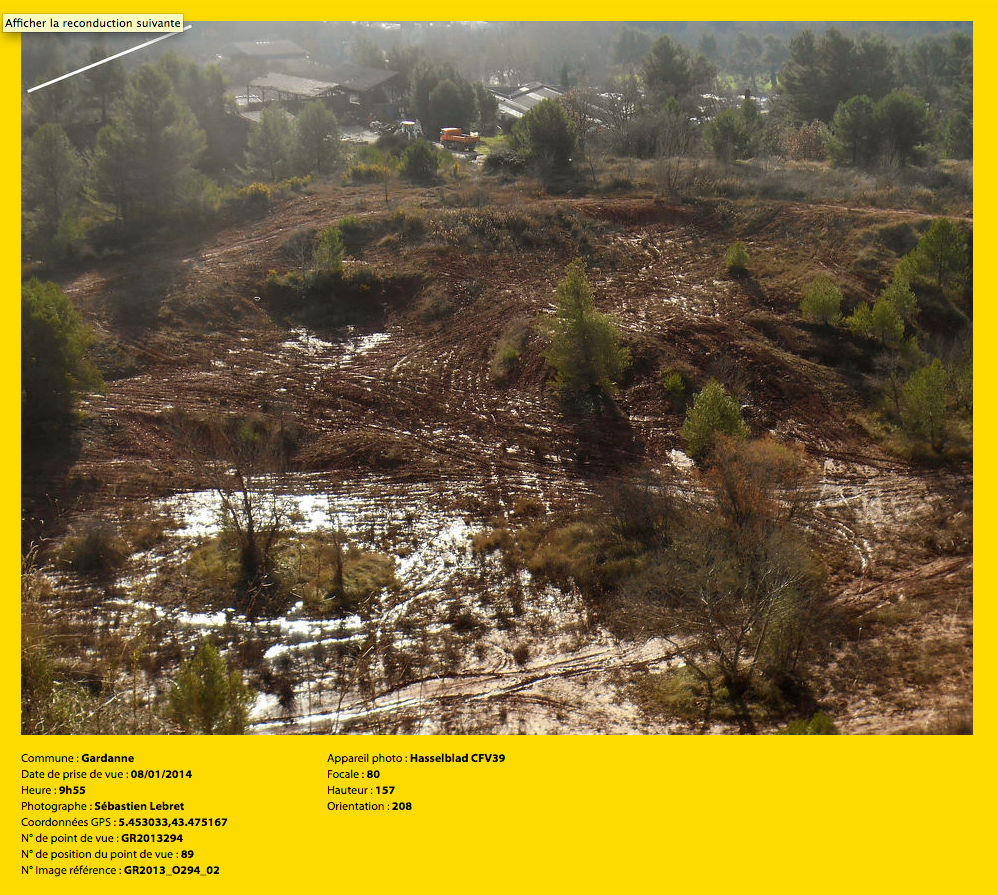

Mais au nord comme au sud, les principaux usagers du plateau de l’Arbois sont les chasseurs – au nord, sur des terrains publics gérés par l’association de chasse d’Aix-Les Milles, et au sud sur des chasses privées. Les habitants des villes alentour y pratiquent d’autres loisirs de plein air, comme la randonnée, le footing et le VTT. Chasseurs et randonneurs évitent en général les conflits d’usage par leur intelligence du territoire et par leur détestation commune des motocross, qui tracent à flan de coteaux des drailles ravinantes ajoutant leurs égratignures à cet espace partout griffé de la présence urbaine.

Comme le jardin impérial à Tokyo, le sanctuaire de l’Arbois est le vide central de la métropole.

Texte Baptiste Lanaspeze pour le Bureau des Guides