Mardi 21 avril 2015 – LE GRAND NORD : Du centre commercial de Plan-de-Campagne au centre commercial Grand Littoral

D’une zone commerciale à l’autre, de la frontière communale Cabriès / Les Pennes-Mirabeau à Marseille à travers Septèmes-les- Vallons, de CPA à MPM, du coeur de la métropole à l’entrée de grande ville, des bords du plateau de l’Arbois à la vallée des Aygalades, à travers les autoroutes, le canal et les lignes à haute tension.

A cette altitude-là, le dôme de pollution grisâtre qui colle à Marseille se repère avant le rivage . Puis des zébrures laissées par les sillages de toujours plus de navires rayent la mer qui soudain laisse place à la terre – plutôt au béton d’ailleurs. Le couloir de migration méditerranéen ramène au printemps les canards partis hiverner en Afrique. Depuis la rive, il ne leur faut pas cinq minutes pour atteindre le centre commercial de Plan-de-Campagne, qu’ils laisseront derrière eux pour aller se poser sur les premiers lacs des Alpes, loin des mouvements des hommes. Derrière un coteau, sur fond de campagne d’Aix-en-Provence, apparaissent d’immenses boîtes plates et colorées posées sur du goudron noir.

Au musée des temps modernes

Le car dépose les randonneurs de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence sur un rond-point, entre Leclerc et Leroy-Merlin. Le centre commercial est le musée d’une époque, l’actuelle, où rien n’est encore assez vieux pour faire œuvre d’art et où l’on s’approvisionne de tout, surtout de trucs à faire et à raconter. Marseille et son pourtour compte d’ailleurs bien plus de centres commerciaux que de musées. On pourrait faire ici le musée des centres commerciaux tant leur évolution y est sédimentée.

Le plus ancien est Plan-de-Campagne. Dans cette forêt de panneaux publicitaires, les voitures se déversent par le torrent de l’avenue centrale jusqu’aux grands lacs de bitume des parkings. A 20 km de Marseille, l’une des plus grandes zones commerciales de France est née en 1960 sur le modèle américain, par l’investissement de quelques pieds-noirs, sur d’anciens terrains maraîchers entourés de marécages où elle n’a ensuite pas cessé de s’étendre.

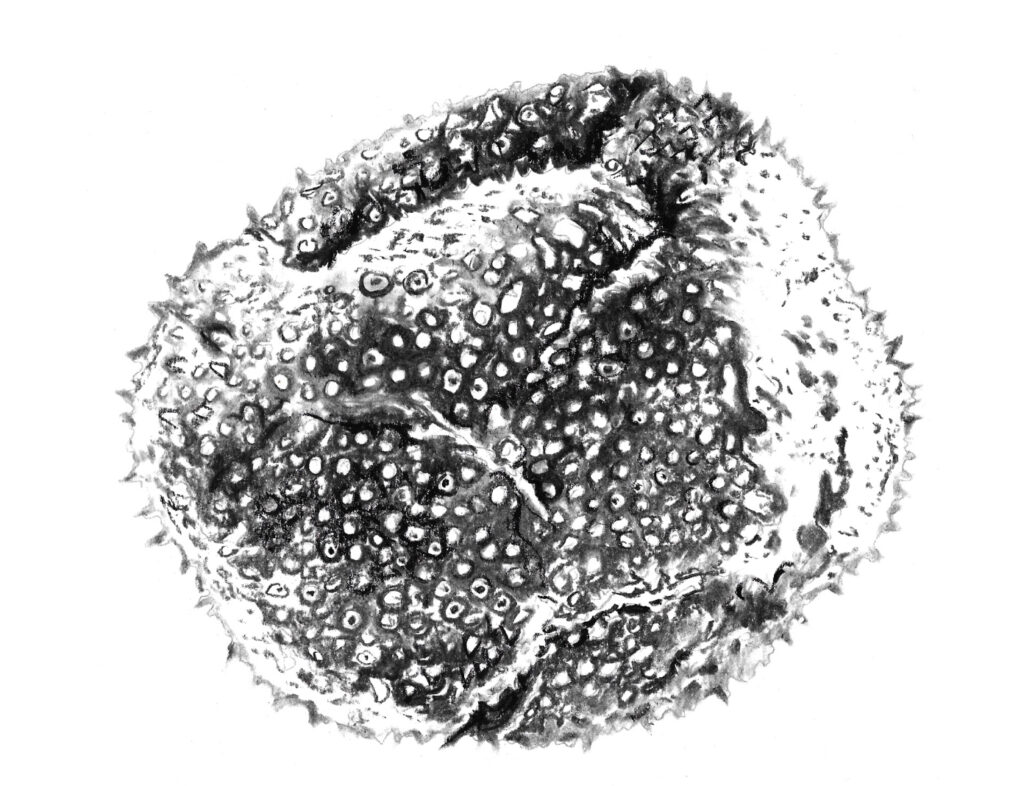

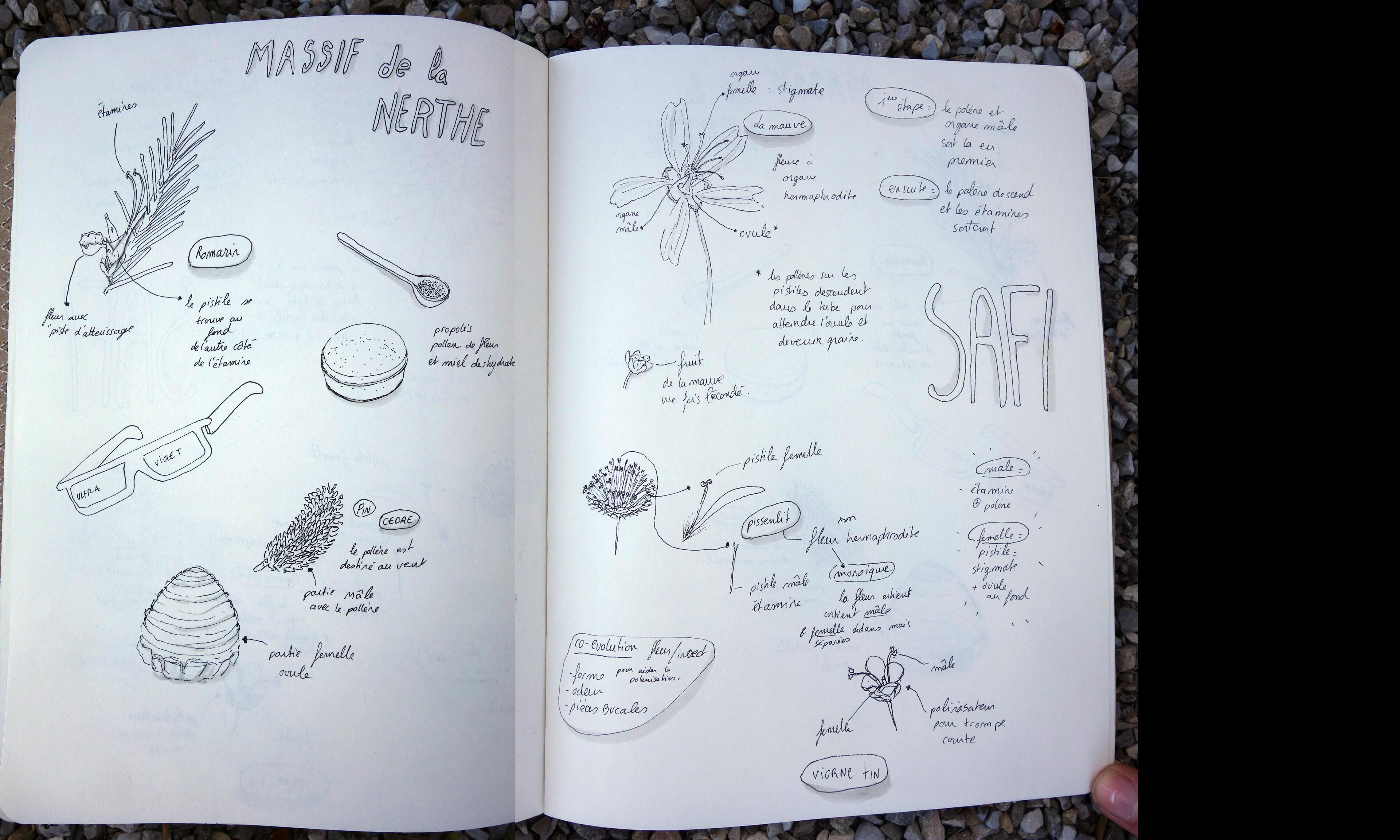

La troupe de marcheurs traverse la zone comme des géologues parcourent un gisement de foraminifères en haute altitude : avec la fascination contenue des experts. Les clients du centre commercial habitent Port-de-Bouc, Martigues, Bouc-Bel-Air, Vitrolles, toutes ces villes nouvelles périphériques et industrielles où les ouvriers plongeaient dans le rêve pavillonnaire des années 70, à l’époque du tout voiture. Parmi les fidèles, il y a aussi ces Marseillais des quartiers pavillonnaires du nord qui ne veulent pas fréquenter le même centre que ceux vivant dans les cités qu’ils ont quittées. Consommateurs et salariés : la foule urbaine de Plan-de-Campagne ne vit que le jour dans cette ville postiche. «Il y a eu un urbanisme commercial spontané, bête noire de la DDE [Direction départementale de l’équipement, ndlr] qui a puni cet endroit en mettant des autoroutes partout», plaisante Laurent Couture, de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise. La stratégie récente est plutôt de «réinvestir massivement dans une offre de centre-ville à Marseille». Sans parler de l’impact certain du e-commerce. «Il y a deux fois plus de création de mètres carrés commerciaux que de besoins de pouvoir d’achat. Il y aura des morts, c’est une fuite en avant»,tranche Vincent Fouchier le directeur de la mission interministérielle. La victime sera un centre commercial. Lequel ? Quand ? Les duels ont toujours lieu à la fin des westerns.

Jean-Christophe Robert, président de l’association Filière paysanne, verrait bien Plan-de-Campagne revenir à la campagne, avec «des cultures pour une politique alimentaire territoriale». Mais une gare est dans les tuyaux. «Si on fait la gare, c’est pour assumer l’urbanisation», fait remarquer Vincent Fouchier.

Les marcheurs traversent en file le parking principal, grand comme quatre terrains de foot. Deux femmes se disputent pour une histoire de priorité. La nuit, de grandes manifestations de tuning ont lieu ici un vendredi par mois – sauvages mais tolérées. Des courses de voitures imitent celles des films américains, des filles y donnent le départ, comme des pom-pom girls marseillaises. Des transactions sont parfois effectuées la nuit entre voyous, dans le calme du début de semaine.

«Far West»

Le groupe s’enfonce dans des herbes hautes. La sortie de Plan-de-Campagne se fait sur une colline chatouillée par l’autoroute. Sous les «piliers en proue de bateau et les rambardes transatlantiques» du pont autoroutier que nous montre Nicolas Mémain, «street jockey», co-concepteur du sentier GR 2013 qui traverse la métropole, le flux incessant des voitures passe, indifférent comme l’écume.

De la ligne de crête qui marque la frontière entre la communauté du pays d’Aix et la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, l’urbaniste David Mangin voit une ville prendre ici la place du «Far West». On plisse les yeux et on imagine une ville dense, lumineuse, avec quelques toits végétalisés ; dans le ciel, des ballons dirigeables transporteurs de grosses charges comme ceux qui seront développés bientôt autour de l’étang de Berre.

Etirée par groupes de discussion, la troupe progresse vers Marseille en traversant des champs, des pins, puis une série de maisons identiques placées comme les spectateurs d’un théâtre – autoconstruction coopérative des Castors.

Avec l’autoroute à ses pieds, on peut d’ici aller travailler vers Aix aussi bien que vers Marseille ou l’étang de Berre. Un facteur sans casque roule d’une maison à une autre. C’est une vie de village, sans église ni mairie, mais avec des terrains de tennis, une école et un bon réseau de fibre optique.

L’ambiance fait place à une nouvelle quiétude pavillonnaire. Ce lotissement années 30 est un ensemble spontané où se logea la main-d’œuvre fabriquant les tuiles mécaniques provençales. Une immigration italienne et espagnole dont les boîtes aux lettres portent encore la trace. Déménager n’a pas été nécessaire aux héritiers pour assouvir une ascension sociale : le délitement immuable des structures sociales des quartiers Nord de Marseille tout proches a fortifié leur statut social. Derrière les portails videosurveillés, de gros aboiements de molosses laissent deviner aux promeneurs de passage l’état d’esprit probable des gens d’ici : la peur du déclassement.

Enfilade de cités

C’est au bout d’une descente bucolique à travers les herbes hautes et les iris mauves que saute aux yeux ce contre quoi on se protégeait plus haut : Marseille. Le quartier Notre-Dame-Limite, sur l’autre rive de l’autoroute, et derrière, Kallisté, cité très dégradée.

Succession de maisons de ville, familiales, pour certaines même avec de grands jardins, et des potagers collectifs. Un parc linéaire aménagé au-dessus du canal de Marseille borde pergolas et maisons de style colonial, on croise les promeneurs du quartier. Passés le moulin et un pont ferroviaire à voûte biseautée, la troupe pénètre le premier noyau villageois avec ses maisons sur deux à trois étages, son église et ses commerces de proximité. Puis elle effleure le ruisseau des Aygalades avant de s’élever vers la cité du Plan d’Aou, en passant par la Gare Franche, lieu culturel installé dans une de ces grandes bastides du temps de l’industrie florissante.

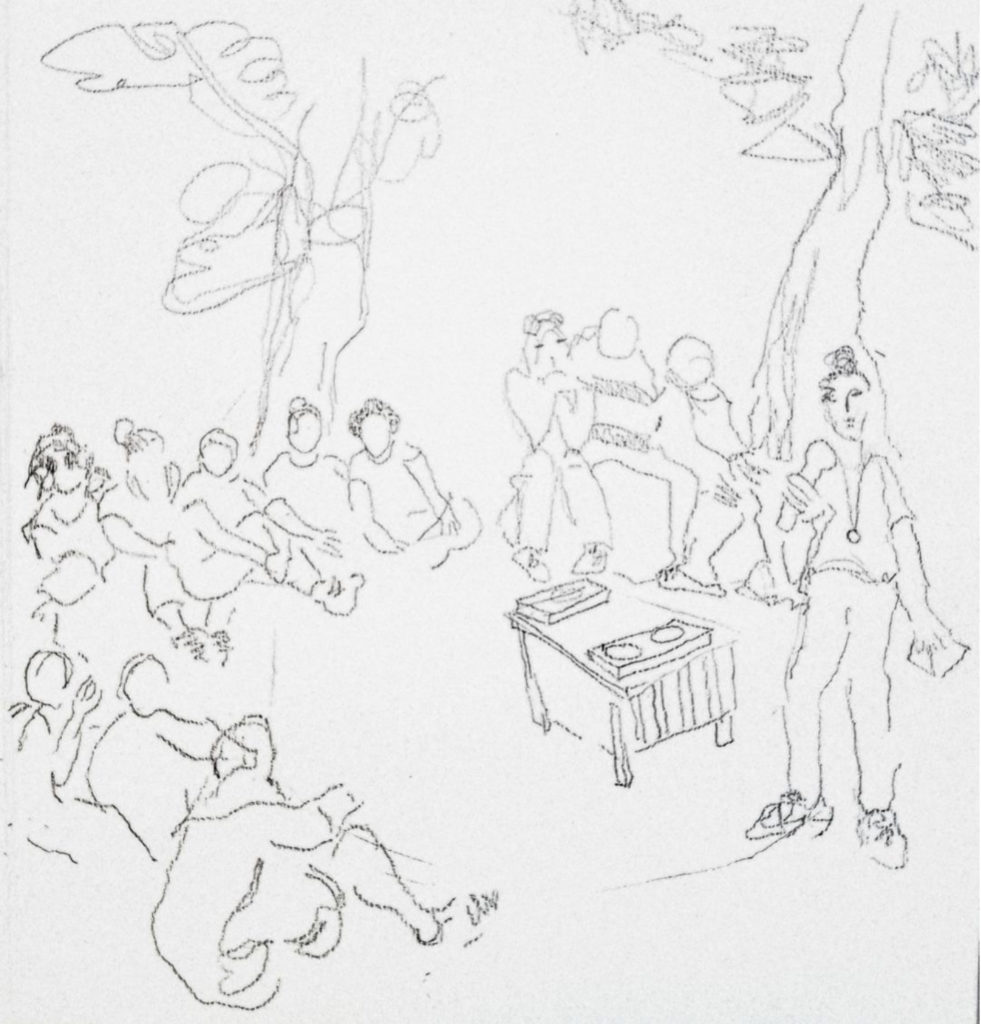

Pique-nique avalé, les marcheurs s’enfoncent dans la cité, où des types réparent une voiture, des jeunes vaquent à leur trafic illégal, des mères de famille font courir leurs marmots et des papas s’affrontent à la pétanque. La vue se dégage sur la mer en fond, le port et ses navires, grues et ponts tournants, puis une enfilade de cités : la Castellane, la Bricarde et le Plan d’Aou. «L’ambition publique est de relier les morceaux entre eux», explique Thierry Durousseau, architecte et urbaniste spécialiste du patrimoine marseillais du XXe siècle. Ici sera construite une route, là un chemin piéton, ces bâtiments seront détruits et ceux-là rénovés.

La batterie de DCA allemande placée sur cette falaise esquintée par les bombardements américains en fit une zone interdite ; le propriétaire vendit à la commune qui y construisit des logements pour la main-d’œuvre des industries du quartier, puis, avec la fin de la guerre d’Algérie, de grands ensembles normalisés de la même époque que la Bricarde et la Castellane, en contrebas.

Centre de vie

«Avec la main-d’œuvre coloniale, commence une intégration. Chaque population est progressivement remplacée par une immigration plus lointaine, avec de la concurrence au travail», raconte la sociologue Samia Chabani. La concurrence se fait désormais sur l’habitat. Ceux qui le peuvent rejoignent les villes nouvelles en périphérie, les autres s’entassent dans ces cités qui se détériorent.

Un centre commercial a néanmoins été posé là, immense. La troupe longe le flanc de colline pour le rejoindre. Grand Littoral a été édifié sur un bidonville, la Parette, le dernier à avoir été résorbé à Marseille, en 1995. De là-haut, la vue embrasse toute la rade nord de la ville dans une belle couleur argentée.

Un jeune homme vient y manger tous les jours, dans sa voiture, sur le parking, face à la vue exceptionnelle sur la mer. Il prend toujours, dans l’hypermarché du centre commercial, une fougasse fromage-lardons, des chips et deux tartes aux fraises au rayon frais. Dans le bidonville, des cabanes de tôles et de planches posées les unes contre les autres, au fur et à mesure que les les familles se sont agrandies. Chacun faisait son petit commerce. Les gens de la Castellane, quand ils vont à Grand Littoral, disent qu’ils descendent «en ville». Quand ils rejoignent avec difficulté l’hypercentre autour du Vieux-Port, ils disent «venir à Marseille». Grand Littoral est leur centre de vie. Sur une pente artificielle de déblais, trois chèvres s’agrippent comme des chamois. Elles appartiennent à des gitans de la résidence de la Nouvelle Laurette, construite pour eux juste en dessous.

On poursuit le chemin entre les ronces, les spigaous (herbes sèches), le long d’un canal désaffecté en surplomb de terrains inconstructibles et de la dernière tuilerie, pour sortir par un petit parc méconnu sur l’avenue de la Viste. Que veulent les gamins ici ? Ceux dont le seul luxe est l’insolence regardent passer les promeneurs d’un air rigolard. Ils mettent tout leur fric dans leurs chaussures. Comme pour fouler des pieds les richesses mises devant leur nez. Sans boulot, le rêve est de «devenir un Frédéric». Un Frédéric ? «Oui, un Français quoi, avec un crédit, une femme, une maison, une bonne bagnole…» Pour aller ensuite traîner à Plan-de-Campagne.

Un récit de Philippe Pujol pour Le Bureau des guides du GR 2013 publié dans Libération

Partagez cette balade en écoutant comme si vous y étiez quelques-uns de ces échanges, sur les chemins…

Point 1 – Plan de Campagne

Point 2 – De Barnéoud à la ville franchiséePoint 3 – Lecture de strates

Interlude – Friche agricole

Point 4 – St-Antoine Gare Franche

Interlude – Traversée du Plan d’Aou

Point 5 – Les 4000Point 6 – Bassin de séon

Point 7 – French deconnexion

Point 8 – Paysage Consolat

Point 9 – Grand littoral

Co-production Euphonia / Bureau des guides du GR2013. Productrice : Julie de Muer – Réalisation : Jean Baptiste Imbert