Comment appréhendez- vous un trajet ?

S Le parcours c’est important.

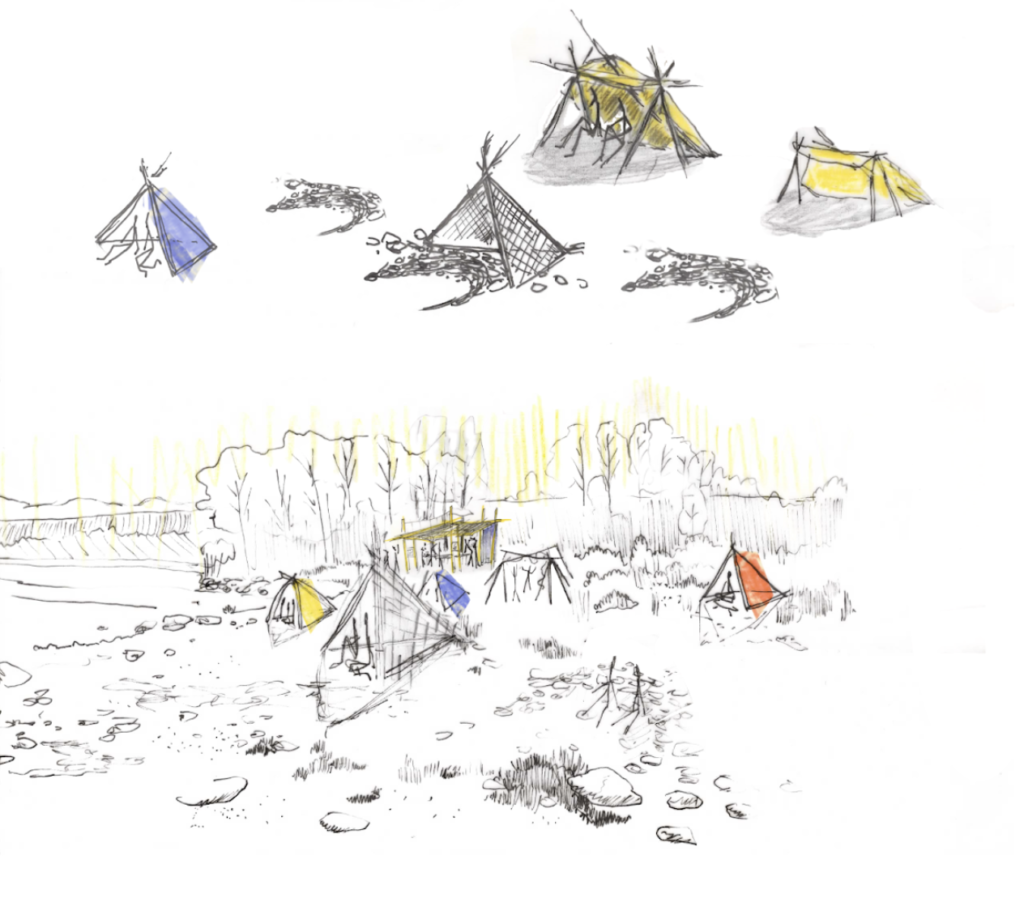

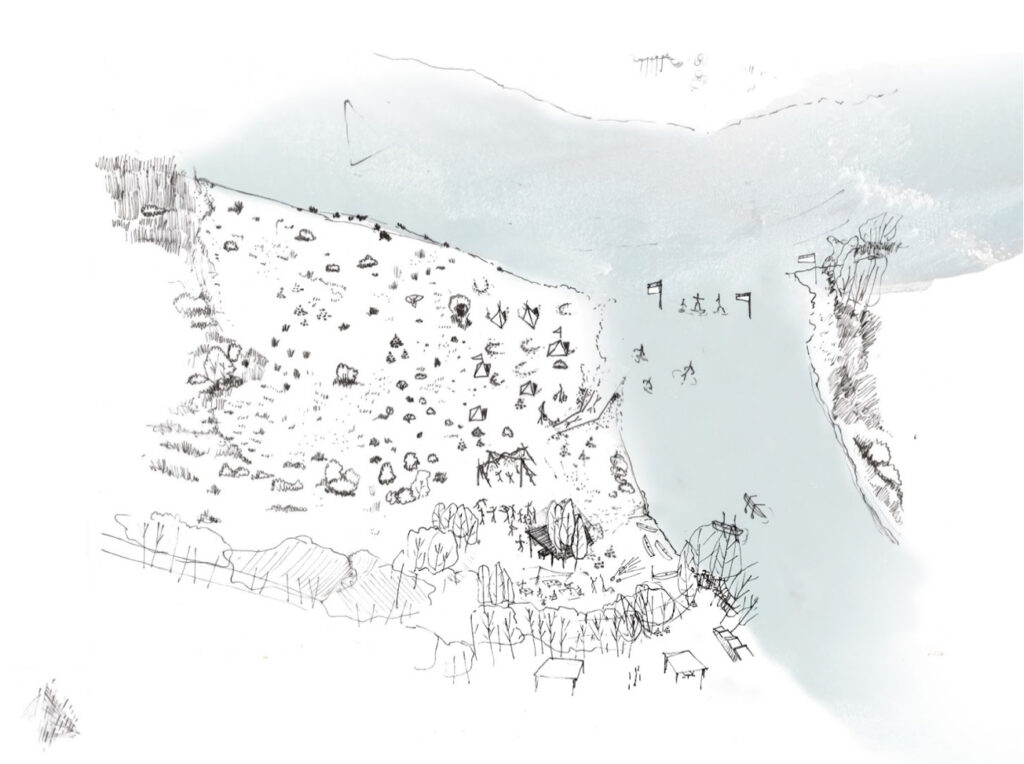

D Oui, c’est très important ce que tu vas ressentir, par la marche, la marche elle-même. Le chemin lui-même est autant narratif que nous, il dit du monde autant que tous les discours que tu pourras poser dessus. Ce que tu veux raconter, si tu as bien fait ton chemin, il est dit par le chemin. Par exemple, si ton parcours entre dans une forme de tunnel, tu vas rapetisser les gens en les faisant rentrer dans un espace un peu plus fermé, sous un couvercle. Et puis à un moment tu vas sortir de ça, tu vas te redéployer et t’ouvrir à nouveau. Cette expérience de rapport au monde, glisser dans la matière et en ressortir, c’est déjà hyper narratif.

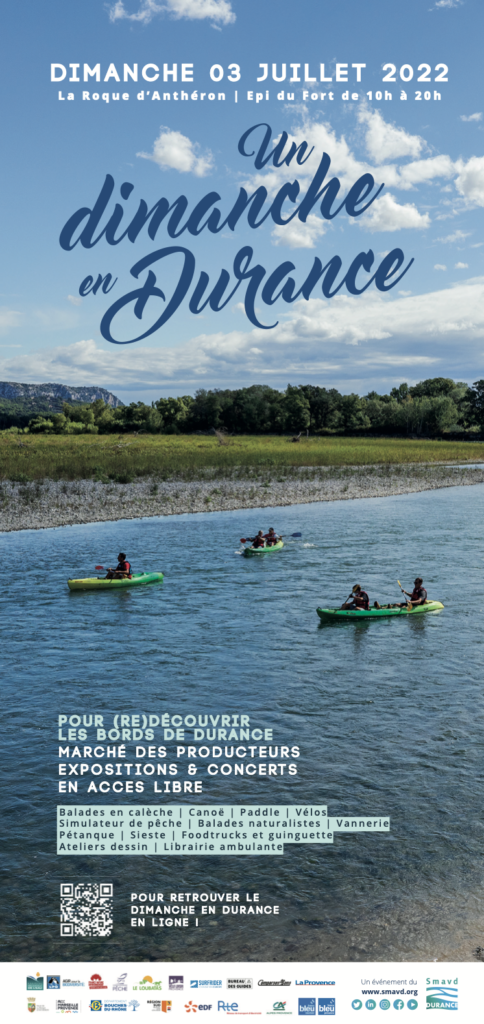

Dans les trajets, c’est important d’avoir du dénivelé, d’avoir des ouvertures. Entre le chemin qui filerait tout droit et celui qui te fait tourner, grimper, passer par-dessus, ce n’est pas simplement que les points de vue seront plus beaux, ou que la narration sera plus intéressante. C’est aussi ce que tu vas vivre toi en tant que marcheur, en mettant ta jambe un coup en haut, un coup en bas, en te baissant, en te relevant, en étant beaucoup plus chorégraphique dans la marche, qui va te dire beaucoup du monde.

S Un bon trajet, ça permet aussi de préciser la narration. Le chemin permet de faire une introduction et amorce les chapitres d’une histoire.

D Un bon trajet, c’est quand tu arrives à percevoir la dynamique du territoire, quand tu arrives à y rencontrer des individus, toutes espèces confondues, quand tu arrives à ressentir le mouvement dans ton corps aussi, quand tu arrives à ce que la marche ne te fasse pas mal mais te dérouille. Comme diraient les excursionnistes, « agréable au pied, agréable à l’œil ».

S Et adapté à la saison, tu ne peux pas faire 10 km au soleil en plein été. Et aussi, un bon pique-nique. Et un petit café… Oui, il faut que tout soit agréable ! Agréable à tous les organes ! Le moment du pique-nique, c’est important. C’est là où tu recharges les batteries, où tu te poses, où tu discutes avec les gens, et après tu repars, c’est intense comme moment, la pause.

Qu’est-ce que ça apporte de marcher en groupe ?

S Quand on marche tout seul on s’émerveille de choses, et on a alors envie de les partager, de ne pas les garder que pour nous. C’est là que l’envie de marcher en collectif commence. Mais c’est aussi apprendre des autres, ce n’est pas que nous la connaissance, beaucoup de gens connaissent des choses et ça enrichit le propos.

D Puis ça ne te met pas dans la même posture. Ça nous oblige à aller chercher du merveilleux. Quand tu prépares une balade, tu cherches quand même à offrir un cadeau. Tu cherches à être généreux, pour prendre du plaisir ensemble. Et l’esprit du commun, il est hyper important dans une balade. C’est fabriquer une petite communauté pour quelques heures.

Quel est selon vous le principal / plus efficace argument pour réintroduire la nature en ville ?

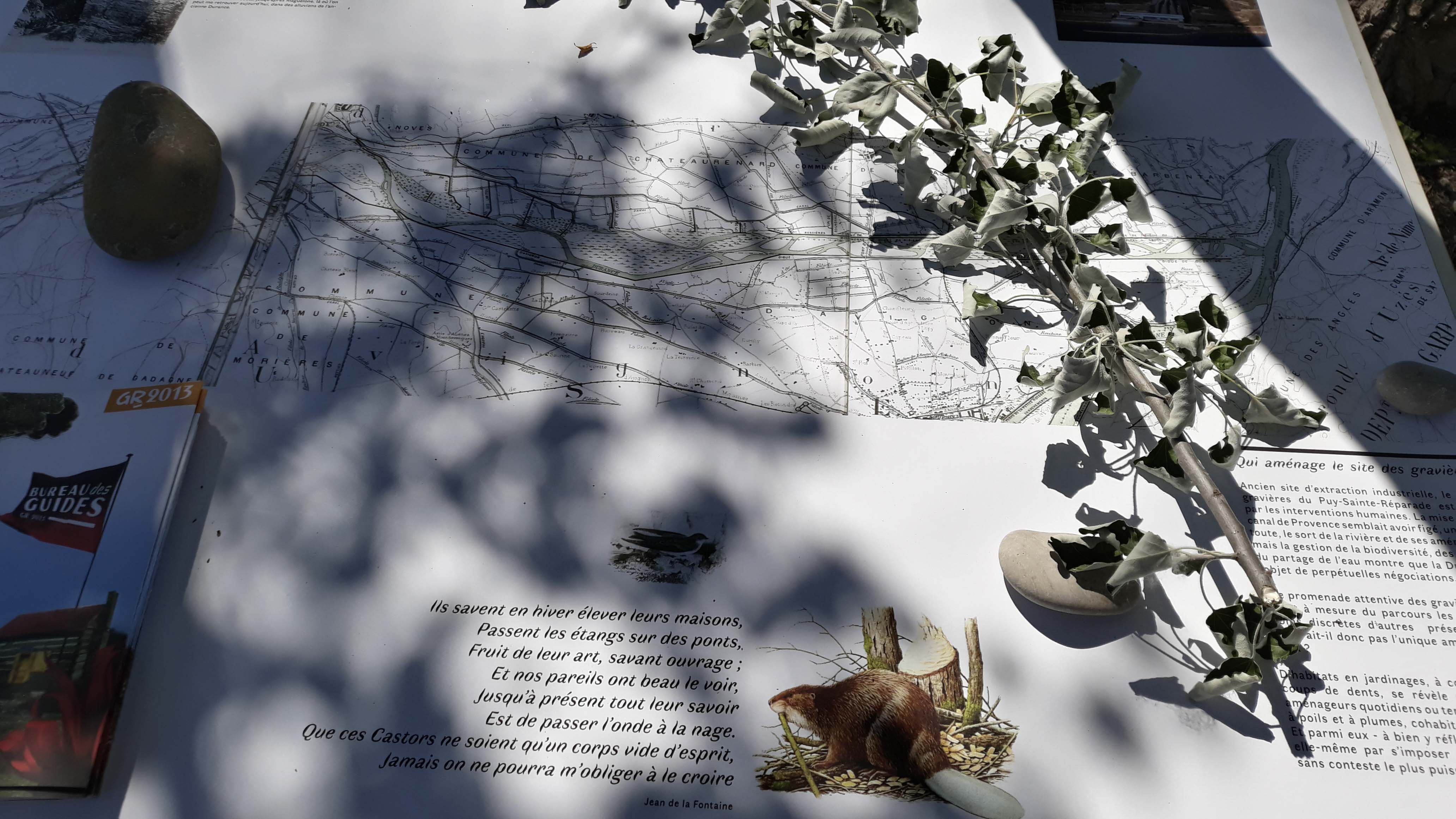

D Je suis mal à l’aise avec l’idée de préserver, ou de réintroduire de force la nature en ville. J’ai beaucoup plus envie de vivre avec, d’apprendre à partager l’espace. Je pense que notre travail dans le projet Nature For City Life, c’est avant tout de faire comprendre que d’abord il y a de l’écologie, qu’il n’y a pas des espèces à défendre ou des invasives, mais des cycles, des terres vivantes, des terres auxquelles on fait des choses et que ces choses vont favoriser ceci ou défavoriser cela.

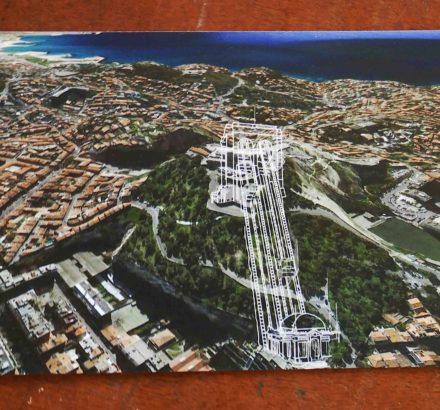

En tant qu’humain, on a un impact sur un système, nos actes ont des conséquences. Nous cherchons à comprendre la façon dont on s’inclut dans une série d’événements qui ont de l’influence sur les milieux de vie des autres. C’est important de reconnaître notre pouvoir d’agir, notre capacité, notre force d’intervention qui est immense sur d’autres espèces. L’idée « d’amener-des-abeilles-en-ville », ce n’est pas une très bonne idée pour sauver les abeilles. Ce genre d’idées, ça arrive très souvent dans les milieux urbains, parce qu’on a tendance à prendre des emblèmes et à moins s’intéresser à l’écosystème auquel ils appartiennent. Pour nous, c’est important que l’on ne considère jamais qu’un élément est là tout seul. Les arbres qu’on peut voir en ville, c’est tout un écosystème qu’ils peuvent apporter. Ce sont les interactions qu’ils permettent qu’on doit prendre en compte : les oiseaux qui y vont, les insectes qui y vivent, les systèmes racinaires qu’ils déploient, les champignons, les plantes épiphytes qui vont se loger dans les cavités, les oiseaux nicheurs, qui vont pouvoir aussi profiter des cavités. Les arbres en ville ne peuvent pas être simplement considérés comme des individus, mais aussi comme partie d’un monde de relations. Finalement, dans Nature For City Life, notre mission c’est de dérouler la question de l’écosystème, c’est de mettre en relation les choses, de repenser la ville comme étant au cœur du monde. C’est de permettre de comprendre deux points très éloignés, de faire des ponts entre le ruisseau des Aygalades et les Calanques par exemple. L’argument le plus efficace, c’est de faire des liens entre les éléments pour comprendre en quoi ils participent d’une dynamique commune.

En quoi votre travail de guide peut-il avoir un impact sur les modes d’engagements vis-à-vis de la ville ?

D Aller voir, c’est déjà s’impliquer un peu. Cette simplicité d’engagement, qui est celui d’être là, d’être venu, de participer, de partager, c’est déjà beaucoup ! Ça permet de rendre tangibles des choses, c’est une mise en mouvement. Comme dit le prof d’Aïkido de Stéphane : «Le mouvement c’est la vie. »

S Quand tu as mal quelque part, tu bouges ! Et tu n’as plus mal.

C’est maître Shiba qui dit ça.

D Et puis, quand on se promène avec des décideurs, quels qu’ils soient, on se rend compte que les décisions souvent sont prises de loin. Ces balades publiques, par l’enthousiasme mais aussi la publicité qu’elles rencontrent, font que les décideurs se sentent plus en capacité de venir sur le terrain.

Du coup, ça ouvre la possibilité que les décisions puissent se prendre aussi à une échelle qui est celle de notre corps dans l’espace. Il y a ce personnage de De Vinci, l’homme de Vitruve, qui est je pense une échelle nécessaire pour fabriquer une vie d’humain. Ça t’empêche d’être trop grandiloquent. Je pense que le monde serait tout à fait différent si on le pensait à partir de l’arpentage.

Je sais que nous devons vivre à beaucoup, et que nous n’aurons jamais les mêmes avis, opinions. L’enjeu ce n’est pas de faire un grand consensus de tout le monde, mais au moins d’aller à la rencontre.

S Quand tu es dans la même marche, dans le même ressenti de la chaleur, des odeurs, comme tu partages quelque chose en commun, c’est peut-être plus facile d’échanger.

D On n’aspire pas à un monde où tout le monde vivrait pareil mais on pense qu’on peut partager de la joie. La joie c’est ce qui nous lie, on n’a rien de plus puissant à échanger.

Votre propre vision de la nature en ville a-t-elle évolué depuis le début de ce cycle de balades Nature For City Life ?

D Il y a eu les balades puis il y aussi eu le COVID, qui nous a fait avoir du temps pour être encore plus curieux. Pas simplement « Ah ! J’ai entendu une fauvette », mais : « Si tu veux entendre une fauvette à tête noire, tu vas aux Réformés, tu te places exactement là, et tu peux entendre une fauvette à tête noire. » Il y a aussi la question du réchauffement climatique, qu’on aborde donc comme thème sur cinq ans. Ça nous oblige à regarder la question de la nature depuis ses changements.

Et dans ce qu’on fait en général, il y a quelque chose de l’ordre de la clé de compréhension qui permet je pense d’appréhender le changement comme un mouvement que tu dois accompagner, comme une prise d’aïkido. Comprendre quelle est la dynamique du réchauffement climatique permet de ne pas subir de plein fouet, mais d’accompagner ce mouvement et de pouvoir t’y adapter. Et même pourquoi pas d’utiliser sa force, utiliser la force de l’adversaire.

Le cycle de balades, le fait qu’elles s’insèrent dans la question du réchauffement climatique sur un temps long, permet de penser la question d’une évolution. On n’est pas juste dans la connaissance d’un monde figé, on est dans la connaissance d’un monde en mouvement.

On se rend bien compte que l’enjeu ce n’est pas de convaincre. Tout ça va se transformer, va se réadapter. Mais nous participons à faire circuler des informations. Il y a des bouts qui seront pris, d’autres non. L’enjeu, c’est aussi de permettre à certaines choses de perdurer, de rester disponibles pour les générations à venir. Par exemple, il y a des gestes de cueillettes, dans des périodes comme maintenant, qui disparaissent un peu. Il faut que ces gestes continuent pour que d’autres puissent s’en emparer plus puissamment, sans qu’il n’y ait eu rupture de savoir- faire. Si je pense à la canne de Provence, tout le monde n’a plus qu’une seule envie, c’est de s’en débarrasser, la couper, la brûler. Alors que ça a fait vivre tout le pays pendant je ne sais pas combien d’années. C’est quoi cette espèce qui est devenue un problème alors qu’elle était considérée comme une ressource ? Tu trouves dans plein d’écomusées des paniers en canne, pour ramasser les cerises ou les figues. Ça pourrait faire des emballages très écologiques. Ce n’est pas possible que cette plante ne devienne qu’un problème alors que c’est aussi une vraie ressource.