Conversation marchée #5

Mercredi 23 juin 2021

la rare opportunité de suivre un fleuve côtier de sa source à son embouchure, du désert de l’Arbois à la Mer de Berre, à travers quatre communes (Aix en Provence, Vitrolles, Saint-Victoret et Marignane), en essayant de se faire goutte d’eau liquide et gravitaire, et en suivant au mieux les berges de cette rivière entièrement urbaine, n’est qu’un prétexte à raconter la condition provençopolitaine.

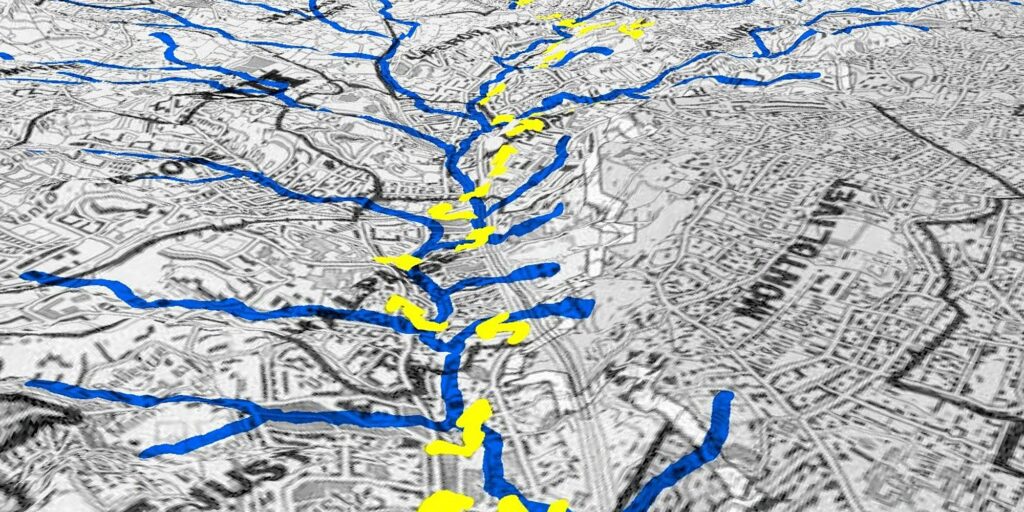

principal affluent du ruisseau des Aygalades

quartiers Saint-Mauront, Saint-Barthélémy, Sainte-Marthe et le Merlan

à la recherche d’un ruisseau entièrement recouvert par la ville.

Avec un bassin versant d’environ 20 kilomètres carrés, le ruisseau de Plombières

reste le principal affluent du ruisseau des Aygalades.

le rembobinage de la vie d’une goutte d’eau tombée à Sainte-Marthe.

Du goudron et du Jarret

là où il est visible

quartiers Saint-Just, Malpassé, la Rose, les Olives, la Croix-Rouge et traversée de Plan-de-Cuques

remonter la vallée d’une rivière urbaine, suivre au mieux le Jarret dans les quartiers où il est visible,

et imaginer comment entièrement renaturer son bassin versant.

Structures écologiques du territoire.

HABITER LE PAYSAGE

Entre cueillette botanique et lecture de paysage, une balade à Sainte Marthe pour se fabriquer une culture commune des terres façonnées par le canal de Marseille en explorant les enjeux de biodiversité, d’agriculture et de développement urbain qui s’y entremêlent.

Cette promenade s’inscrit dans une conversation engagée depuis plusieurs années entre le collectif SAFI, des chercheurs et les acteurs du projet urbain sur le devenir de ces terres de l’ancien terroir marseillais et qui aujourd’hui participe à nourrir la création d’un Parc agricole habité.

Structures écologiques du territoire.

HABITER LE PAYSAGE

Entre cueillette botanique et lecture de paysage, 2 balades à Sainte Marthe pour se fabriquer une culture commune des terres façonnées par le canal de Marseille en explorant les enjeux de biodiversité, d’agriculture et de développement urbain qui s’y entremêlent. Cette promenade s’inscrit dans une conversation engagée depuis plusieurs années entre le collectif SAFI, des chercheurs et les acteurs du projet urbain sur le devenir de ces terres de l’ancien terroir marseillais. Ces échanges participent aujourd’hui à nourrir la création d’un Parc agricole habité.

Cette promenade s’inscrit dans une conversation engagée depuis plusieurs années entre le collectif SAFI, des chercheurs et les acteurs du projet urbain sur le devenir de ces terres de l’ancien terroir marseillais et qui aujourd’hui participe à nourrir la création d’un Parc agricole habité.

Prochaine balade –> Samedi 11 septembre – de 10 h à 16 h

Hauts de-Sainte Marthe #2. Des traverses et des Trames

Maillage, circulations et coexistence.

Aubagne est restée une icône de Ville Campagne, elle a su protéger ses plus belles terres agricoles de l’urbanisation. Elle mène aujourd’hui une démarche globale d’écologie positive en mettant en valeur sa trame «verte et bleue», dont la valorisation des berges de l’Huveaune.

Nous explorerons cette si particulière commune pour y apprendre ensemble comment la nature rend service à la vie urbaine, et de l’aide qu’elle nous apportera pour s’adapter au changement climatique.

L’action municipale, à travers les actions d’urbanisme passées et en cours y seront éloquentes et exemplaires.

Peux-tu qualifier en quelques mots ton rapport à la ville ?

J’ai une formation d’urbaniste, même si je viens de la campagne. J’ai découvert la ville avec les études et avec les bureaux d’études, en Belgique,

à Bruxelles et Charleroi. Je me suis donc approprié le point de vue dominant sur la ville que tu apprends en école d’urbanisme : « la ville dense c’est bien et l’étalement urbain c’est pas bien ». Il faut vivre dans le centre ville, parce que c’est plus écologique : un camion de livraison arrive et profite à beaucoup de citoyens, alors qu’à la campagne, on est tous en voiture dans tous les sens. Il y a une gabegie énergétique.

J’étais très ville. J’ai deux enfants. Ils sont nés dans des villes et ils ont grandi dans des villes. Que ce soit Bruxelles ou Toulon, à chaque fois dans le centre.

Cette vision-là, je suis en train de complètement la remettre en question maintenant. J’adhère de moins en moins à ce discours-là. Je deviens de plus en plus critique. Peut-être par rapport à la pratique des sentiers métropolitains. Au début où je commençais à marcher dans le grand Paris, j’étais très pro-, pas pro-métropole, mais j’étais quand même assez fasciné par ces grands objets, les grandes villes. Parce que c’est super, il y a plein de gens, il y a plein d’histoires à raconter, il se passe plein de trucs.

Et plus ça va, plus le sentiment a évolué vers une envie de choses plus simples et moins coupées de la terre. C’est notamment lié à tout ce que j’ai pu lire sur le biorégionalisme et l’agriculture urbaine. Au début, je trouvais ça très marrant, une espèce de hobby quoi. Mais je me dis maintenant : « la ville de demain elle est là ». Elle est dans les délaissés agricoles. Mon point de vue sur la ville a totalement changé depuis un an, ou deux. J’ai plus vraiment de théories, mais j’ai envie de voir la ville changer vers une sorte de ville agricole. Et dans ce scénario, le problème finalement ce n’est plus la périphérie. Parce qu’en périphérie, il y a des jardins partout. Donc si tout le monde faisait des potagers et mettait des poules dans tous les jardins, les quartiers pourraient quasiment se nourrir. Le problème devient le centre-ville, alors qu’il y a cinq ans, je trouvais que le centre-ville c’était l’idéal. »

Maintenant, je vais aller vivre dans une ville moyenne à Angoulême.

Plutôt en première couronne, faubourgs, là où tu as limite-faubourgs et premiers pavillons type 4 façades. Je suis plutôt attiré par ça et je pense que le confinement a un peu joué là-dessus aussi. Le ras-le-bol de la cage à poule.

C’est une drôle d’image ! (rires) C’est pas la poule du poulailler, mais celle en batterie, le fait qu’on soit tous entassés.

La marche quand même a servi de bascule, avec le Life, à force de discuter avec Dalila — Nicolas, il est quand même assez ville — du coup surtout avec Dalila, elle m’a appris à regarder la biodiversité dans la rue. Je savais que ça existait, mais je n’avais jamais été initié de la sorte. Elle a changé mon regard. Mon point de vue a évolué sur la place de la végétation dans la ville. J’étais pour une ville très très dense, où il n’y a presque plus de nature dedans, je me disais qu’il fallait préserver de la nature autour.

Et elle me disait : « ce qui est intéressant dans la nature, c’est pas la nature sans l’homme, c’est la relation qu’on a avec la nature. L’écologie, c’est la relation. » Et en fait, toute la bibliographie WildProject (maison d’édition), je me suis quand même bien plongé dedans, alors qu’au début j’ai pas forcément lu parce que je ne comprenais pas. Le biorégionalisme, avec son approche très simple, de partir des lieux, des cours d’eaux, et des bassins versants pour habiter la terre, ça me parle beaucoup. Ce sont des questions très politiques, parce que le biorégionalisme, ils appellent ça aussi « éco-anarchisme ». L’idée c’est d’avoir des humains qui habitent localement, qui peuvent avoir des échanges avec d’autres communautés autour, mais sans gros pouvoir central qui fait des grands projets avec des lignes TGV et avec des aéroports, parce qu’un village ne peut jamais faire ça. Quand on est

à Paris, dans cette masse de grands projets d’aménagement, plus ça va, plus je vois ça comme les ruines du futur.

Comment prépares-tu tes balades ?

J’essaie toujours de visualiser la journée. Comment elle va se passer. Et puis, j’essaie de faire toujours quelque chose de très user friendly. Que les gens soient contents et que ce soit possible d’accueillir tout le monde. Quel que soit le genre ou l’âge. J’applique les principes de Nicolas : « D’abord il faut des toilettes ».

Et après, j’essaie d’avoir une alternance d’ambiance. D’avoir un équilibre entre des ambiances, des qualités de confort piéton : un moment bruyant, relié avec du calme. Je fais pas mal de repérage de terrain, je regarde les cartes, je recroise plein d’infos différentes, entre le géoportail, les cartes IGN, STRAVA, toutes les cartes qu’on peut trouver. Puis, je vais au moins faire un ou deux repérages pour voir si ça passe toujours, s’il n’y a pas une chute possible, que ce soit confortable. Une espèce d’équilibre entre des endroits où on ne passerait pas tout seul, mais accessible à tous. Sur la balade Le fil du Las, il y a un chemin effondré, mais j’ai mis, il y a longtemps déjà, une corde pour se tenir qui permet de ne pas tomber dans la rivière, ce qui est quand même utile (rires). Après, j’essaie d’avoir des intervenants, ou de passer dans des lieux où il y a des gens qui ont des choses à nous dire. Qu’on ait un sentiment de privilège de participer à cette marche. Il y a toujours un fil rouge qui va suivre tout le long de la balade, mais j’essaie de pas faire des thématiques. Le thème de fond, en général, c’est notre relation à nous les humains, à la Terre, et à la nature, et du coup à l’eau. Comment on habite dans des immeubles ou dans des petites maisons ? Quels regards on va porter sur des jardins, la fréquentation de certains lieux ? S’il y a un grand thème, c’est : « comment on habite la Terre ? »

J’aime bien essayer de voir ça d’un point de vue presque documentaire, comment est-ce qu’on habite une vallée, le long d’un cours ?

Il y a un peu de travail pour accumuler des infos et pour pouvoir les retransmettre. Mais la plupart des choses les plus intéressantes que j’ai apprises, c’était en invitant des gens et en les écoutant. Je vérifie et après je vais approfondir. Sur le Las, il y a plein de trucs que je voyais pas, et c’est en me promenant avec un gars spéléologue, qui connaît super bien le coin :

je trouve que c’est là que ça se transmet le mieux, c’est quand quelqu’un te le dit. Il y a une espèce de rumeur, une culture de l’oralité qui est vachement bien pendant ces promenades et dans la préparation de ces promenades. Parce que, « comme on marche, on parle ». On est beaucoup là-dedans,

finalement. Tandis que dans la balade patrimoniale, on va vraiment faire gaffe à être sûr de ce qu’on dit, comme un guide de musée. Moi j’aime bien ce « on dit », on raconte des histoires, on mélange un peu le faux, le vrai.

Comment appréhendes-tu un trajet ?

Ça va pas être très différent de ce qu’a dû te dire Nicolas, parce que je l’ai appris de lui. C’est la recherche du calme. La recherche du confort piéton. Cette fameuse coulisse de la ville dans laquelle on va prendre des petits chemins de côté.

Je trouve que le tracé est bon parce qu’il modifie ta géographie, surtout pour les gens du coin, les gens du cru qui pensent connaître. Je trouve que c’est un bon tracé parce qu’il est confortable, qu’on passe un bon moment, qu’il n’est pas absurde non plus, que ce n’est pas un truc trop bizarre, même si des fois on peut faire, je sais pas, des chaussettes, des choux-fleurs sur la carte (rires).

Le truc du calme, c’est aussi parce que ça permet au groupe de discuter.

Boris Sieverts parle de ça, de la musique des gens qui parlent, qui marchent à la queue-leue-leue et qui discutent. Avant j’avais peur. Je me disais, faut que je remplisse, parler, parler, parler. En fait les gens discutent en marchant. On est souvent dans des villes bruyantes où c’est pas toujours confortable de discuter. Je me dis que, même si je racontais rien du tout, j’aurais déjà mis en place un moment qui a permis à des gens de discuter dans des bonnes conditions, tout en étant dans la ville.

Qu’est-ce que ça apporte de marcher en groupe ?

J’essaie toujours de mettre les gens à l’aise pour qu’ils puissent parler, en disant : « vous avez tous forcément un truc intéressant à dire, à partager à un moment, vous êtes pas obligés, mais vous pouvez toujours ». Faire en sorte que ce soit vraiment une discussion itinérante. On se balade, mais si on a truc à dire on le dit, et vu que le public est toujours différent, c’est toujours une surprise d’apprendre moi-même un truc sur l’espace duquel je suis censé être le guide. J’aime bien apprendre, je le prends jamais mal quand quelqu’un rajoute un truc. Au contraire, on gagne un petit savoir en plus, on a acquis quelque chose grâce au fait d’être ensemble. Ça marche que parce que les groupes sont jamais les mêmes, que c’est en live, et que j’essaie de faire en sorte que tout le monde puisse parler et s’exprimer. Ça apporte beaucoup. J’aime bien être maître du temps, vérifier que tout va bien, qu’on est bien à l’heure pour le bateau. C’est un peu comme si le groupe c’était devenu un navire, tu vois, t’es sur le navire du groupe et il te porte en fait. Même si tu marches avec tes jambes, t’es porté quand même par quelque chose. T’oses plus. Alors que quand tu es tout seul, t’es sur ta petite barque là, à ramer (rires). Je suis pas du tout un solitaire. Et puis même maintenant, j’ai trouvé le plaisir de suivre un guide, j’aime assez bien. Alors qu’avant je voulais être libre, choisir exactement où je voulais aller. Je me rends compte que la richesse c’est pas tellement l’itinéraire, c’est vraiment le moment social qui s’y passe. Ça offre tellement de liberté, s’il y en a un qui te gonfle, tu dis « ah tiens, faut que je refasse mon lacet » (rires) et tu rejoins d’autres gens. Je trouve que c’est une forme super agréable, tu peux parler avec plein de gens différents, c’est pas pareil qu’une soirée dans un bar où il faut forcément avoir un truc à dire. Pour des timides comme moi, c’est vraiment bien.

Quel est selon toi le principal/plus efficace argument pour réintroduire la nature en ville ?

Je me suis rendu compte des efforts qu’on déployait pour ne pas laisser la nature se développer. Dans du vert, j’arrive à différencier ce qui est vivant et ce qui est plus ou moins là avant qu’il ne meure. Il y a les plantes qui ont leurs vies propres, qu’on laisse plus ou moins muter, s’adapter, vivre. Et puis, il y a les trucs qu’on plante et puis qu’on coupe dès qu’ils ne vont plus. On s’épuise. J’ai jamais vu autant de moquettes sur les ronds points, ils plantent encore des palmiers place du Globe, alors que tout le monde dit qu’il fait chaud, qu’on veut de l’ombre. On voit la nature comme un décor. Mais c’est plus large que l’aménagement de nos villes, c’est le point de vue qu’a notre société sur le vivant, et sur l’idée de nature. En fait, on est tous malades de ça. Je le disais, je m’intéresse beaucoup à la question de la relation avec la nature. On a été récemment en balade, dans une forêt à Saint-Mandrier, tout en jungle. Et ça posait plein de questions. Elle a brûlé, donc ils ont replanté des arbres. Pourquoi la forêt est complètement en friche et brûle ? Parce qu’on n’a pas de relations avec. On l’a abandonnée. Pourquoi on n’emmène pas un troupeau, faire du pâturage là-dedans ? Ça limitera les incendies. On aura un point de vue au-delà du « c’est vert sur la carte ». Et là où ça a brûlé, tout de suite on a replanté des trucs, on a importé des arbres d’Espagne pour tout de suite replanter. Pour que ça ressemble à l’idée de « tiens, il y a une forêt ici »… C’est un peu le syndrome du fond d’écran. Mais on a souvent ce rapport-là avec nos jardins aussi. J’ai un copain qui est jardinier, il est fou de voir qu’à chaque fois les clients demandent « faut que ce soit propre ». Les gens veulent que rien ne traîne au sol, et faut que ce soit propre, parce qu’on invite des amis. Il enlève tout ce qui tombe des arbres, il doit l’emmener à la déchetterie pour qu’ils le transforment en terreau.

Et puis ces mêmes clients vont racheter du terreau derrière. C’est les Shadoks ! (rires). Alors que la question c’est : est-ce que tu as envie d’un sol vivant ? Est ce que tu aimes la vie ? Ça te fait pas quelque chose de savoir qu’il y a des insectes, des vers de terre, et qu’en plus tes légumes ils vont mieux pousser ?

En quoi ton travail de guide peut-il avoir un impact sur les modes d’engagements vis-à-vis de la ville ?

L’offre qu’on a proposée avec les balades Life à Toulon était vraiment nouvelle. Et un nouvel espace à la fois de pratique de la ville, mais aussi un espace de dialogue et de rencontre qui n’existait pas sur ce territoire. Il y avait des balades avec Metaxu, qui étaient plutôt des balades-performances artistiques, mais où il n’y avait pas forcément de questionnement citoyen sur la place de la nature en ville. C’était plutôt basé sur l’expérience sensorielle du territoire. Ce qu’on a proposé était un peu différent parce qu’on faisait intervenir des gens, des associations, et qu’on essayait de développer un discours sur la ville et ses usages. Il y a des gens qui se sont greffés, qui sont devenus vraiment fidèles et qui ont fait vraiment toutes les balades. Ils venaient pour profiter de cet espace-là. Et ça a eu un impact pour une petite poignée de gens, de savoir que c’était possible de se retrouver dehors, d’avoir un espace où on peut parler de tous les sujets qui nous environnent, des rivières, des chemins, de l’état des quartiers. Tout en prenant du plaisir à marcher, tout en étant dans un truc sympa et convivial. Au début, il y avait un gros stress de la part des collectivités, à savoir qu’est-ce qu’on allait dire, est-ce que c’est un truc politisé, il fallait absolument écrire tous les speechs ensemble, les valider. Et tout ça s’est détendu parce qu’ils ont compris, au bout d’un moment, que c’était fait par des gens qui aiment le débat, mais surtout qui sont des passionnés du territoire. Et donc il n’y avait pas d’esprit malveillant, c’était pas du tout du bashing, au contraire. C’était plutôt pratiquer ensemble le territoire et se poser des questions là-dedans. C’est très bienveillant finalement comme regard. Et ça je pense que ça a vraiment ouvert un espace à Toulon, dans TPM (Toulon Provence Méditerranée). Il y a eu un gros truc aussi, c’était les journées d’ateliers coordonnées par TPM, les ateliers avec les communes sur la définition du sentier. Ce n’était pas trop dehors, justement, plutôt en salle. Mais quand même, c’était la première fois que des élus et des techniciens de ces communes voisines se voyaient pour parler, — c’est eux qui nous disaient ça —, la première fois ou une des premières fois, qu’ils se voyaient pour parler d’autres choses que de sujets chiants et obligatoires. D’un coup, ils se voyaient pour parler de ce bout de chemin, du lavoir, de l’histoire de leur commune. Ça a créé un espace, au-delà des citoyens, du côté des collectivités. En fait le sujet, le fait de définir ensemble un sentier de randonnée, qui est un sentier métropolitain, — qui est un truc particulier c’est ni du marketing territorial, ni du tourisme carte postale, ni un projet hyper engagé, mais quand même un peu c’est hybride, surprenant pour tout le monde, — ça a renversé les codes habituels. Personne n’était dans son rôle habituel. Ça crée un espace un peu inédit de dialogue dans lequel rien n’était joué d’avance. Parce que d’habitude,

si c’est une réunion sur, je ne sais pas, le syndicat de déchet, tout le monde a son rôle. On connaît, on sait ce que chacun va dire, on connaît à l’avance la position de chacun. Et là d’un coup, c’est un truc complètement différent, où on a un élu qui va nous dire « ah, mais oui je me souviens, il y avait des vaches ici, je me souviens très bien de ce vieux chemin, mais comment ça se fait qu’il est plus cadastré, mais si, on va aller voir ça, de près… ». C’est surprenant. Et finalement il rencontre le gars qui s’occupe du sentier du littoral, ils ne se voient jamais et discutent ensemble du chemin des vaches, et ça créé quelque chose de bon. Qui fait du bien à tout le monde je pense.

On a eu des personnes qui à travers ça ont changé de discours, et l’ont formulé. On voyait des gens de la nature s’intéresser à la ville et inversement.

Ta propre vision de la nature en ville a-t-elle évolué depuis le début de ce cycle Nature For City Life ?

Dans le cadre de ce projet, Nature For City Life, là où moi j’étais très architecture, urbanisme, les grandes infrastructures, je me suis en tous cas formé à ces questions-là. Et je pense qu’on pourrait avoir des villes plus vivantes, avec des jardins vivants, avec des arbres qui vivent vraiment, et qui sont pas juste là parce qu’il y a un goutte à goutte et qui ne soient pas juste du décor.

Toutes les herbes qu’on a vu pousser pendant le confinement, on s’est empressé de les enlever. On le fait dans la ville, mais beaucoup de personnes le font aussi chez elles. On déploie beaucoup d’énergie, on dit « il faudrait remettre de la nature en ville ». Il faudrait surtout arrêter de l’empêcher. C’est comme si la nature nous parlait partout, de mille voix elle nous parle en disant, « je suis là, le monde est vivant, vous en faites partie » et « vous voyez il y a des graines partout, ça pousse », et nous on n’entend pas et on coupe. Non seulement on n’entend pas, on ne comprend pas le langage, on ne veut pas le comprendre, et on parle par-dessus. C’est une espèce de dialogue de sourd, mais le vivant végétal ne se lasse pas, continue toujours de nous parler.Puis, il y a un autre truc qui me pose question en ce moment, c’est pourquoi les quartiers pauvres sont souvent les plus dégradés sur le plan environnemental. Tu arrives dans une cité HLM et tu vois des poubelles qui débordent dans la rivière, avec des bidons d’huile de vidange. C’est un sujet à la fois très simple et très compliqué. La pensée-réflexe qui émane des marcheurs et qui ne sont généralement pas issus des classes les plus défavorisées, c’est souvent « ahlala, les pauvres salissent ». Et c’est compliqué de faire comprendre qu’en fait, non, ce ne sont pas « les pauvres qui salissent », mais plutôt qu’il y a des processus en cours qui ont tendance à créer en même temps de la pauvreté et une dégradation de l’environnement. Et que tout ça finit au même endroit. J’essaie de lier ça à la lecture de Malcolm Ferdinand (Vers une écologie décoloniale, La Découverte). On peut très vite avoir des gros discours jugeant de dominants sans s’en rendre compte. C’est peut-être un de nos tabous à nous, guides, mais en tous cas ça m’intéresserait vraiment de creuser un peu et de trouver un moyen d’imaginer des projets concrets d’écologie populaire. L’enjeu c’est de mettre en parallèle crise sociale et crise écologique. L’écologie c’est la science de la vie et des relations, et ça ne peut pas être juste l’environnementalisme pur. Si tu as un environnement en bon état, mais que tu as une crise sociale toute pourrie derrière, ça ne marche pas. Le but c’est de réparer tous les liens en même temps. C’est l’idée de la cassure. Il y a des cassures au sein de la société, entre des classes sociales, et ça participe à la cassure du lien entre les humains occidentaux et la terre.

Cette interview de Paul-Hervé Lavessière est tirée des cahiers DEHORS. Ces cahiers ont été réalisés d’après des balades Nature for City Life effectuées entre juin 2018 et août 2020.