Le GR®2013 : photographier avec ses pieds

Un projet photographique par Philippe Piron

Dans le cadre de l’exposition Le Palais et Le Sentier

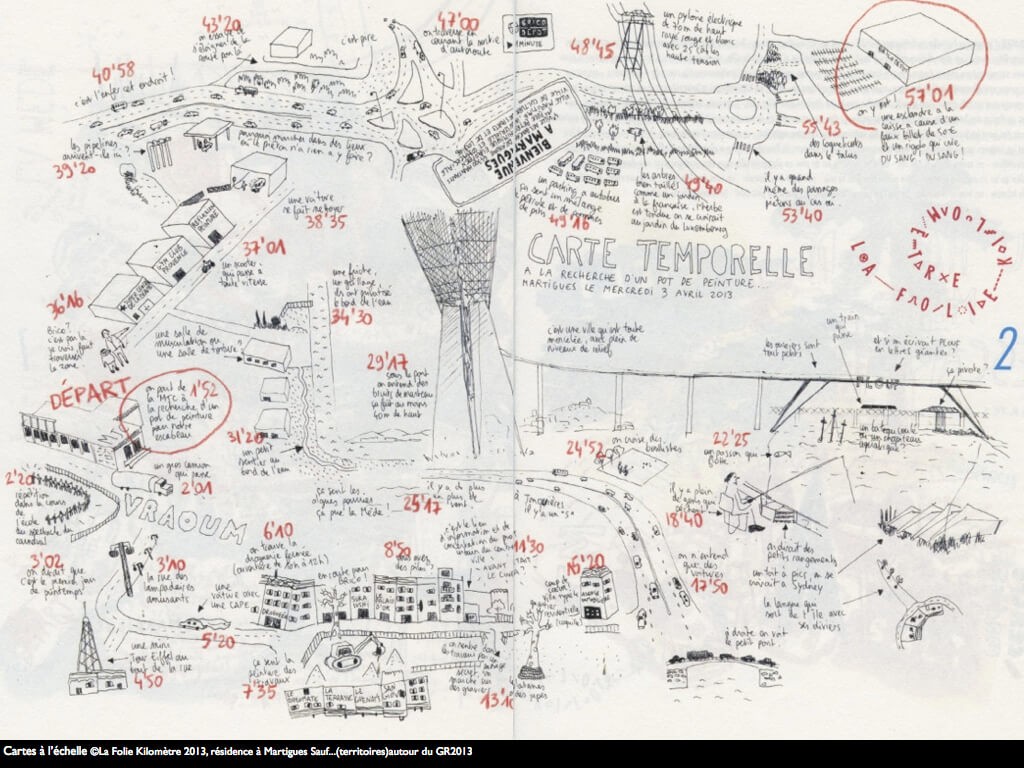

Il y a d’abord la marche et le parcours imposé, guidé dans le paysage. Il y a les échanges avec les marcheurs pour discuter de telle architecture, raconter l’histoire des boues rouges, de la raffinerie, des serres maraîchères, s’interroger sur la nature d’un chemin, contempler un panorama, etc. : le plaisir d’une lecture en mouvement et collective des paysages.

Alors les photographies s’enchaînent et s’accumulent au rythme de la marche et des échanges. De retour, elles sont à peine sélectionnées et mises en pages succinctement pour offrir de petits récits de ces parcours. Les carnets photographiques présentés sont le résultat de dix parcours de repérage pour la création du GR®2013, essentiellement sur le pourtour de l’étang de Berre.

Philippe Piron

Né en 1974 à Doué la Fontaine (49), Philippe Piron a d’abord suivi une formation en environnement rural et multiplié les expériences dans différentes structures de l’ouest de la France (CAUE 49, Conseil Général 29, Chambre d’Agriculture 29, associations). Cette première approche du paysage et de l’architecture sera complétée par une formation en photographie à l’école Image Ouverte (Gard) dirigée par Serge Gal. Après s’être établi à Marseille, son travail s’oriente vers l’architecture et le paysage urbain. Il réalise alors des commandes pour des architectes et des institutions ou des projets personnels. Philippe Piron partage son activité entre Nantes et Marseille.