Balade du Capri Sun – Opération Plastic Valley

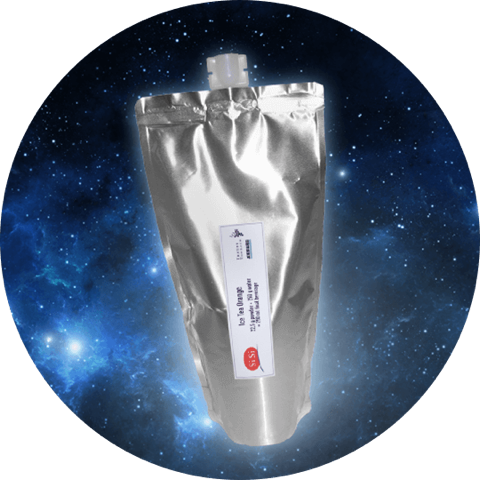

Je marche le long du ruisseau Caravelle-Aygalades, sur le bord du fossé, je pousse du pied un sachet argenté, brillant comme un diamant. Je le retourne, il me sourit. C’est un sachet de CAPRI SUN tropical cruch, la boisson à la mode, déchet omniprésent de ma rivière préférée.

Cette marche de Septèmes-Les-Vallons à Marseille invite à découvrir le ruisseau des Aygalades dans le contexte particulier d’une journée de ramassage citoyen des déchets du ruisseau (Calanques propres coordonnée par l’association Mer-Terre).

Plusieurs points de ramassage le long du fleuve côtier ont ainsi été ainsi organisés par diverses associations récemment regroupées en collectif, le collectif des Gammares, pour mener ensemble avec conviction mais aussi avec humour L’Opération Plastic Valley…

La balade du Capri Sun relie ainsi les points de collectes de déchets, permet de faire des rencontres et propose de raconter cette action de mobilisation autour du devenir du Ruisseau des Aygalades/Caravelle.

L’action collective

Nous menons cette promenade dans une démarche de dynamique collective.

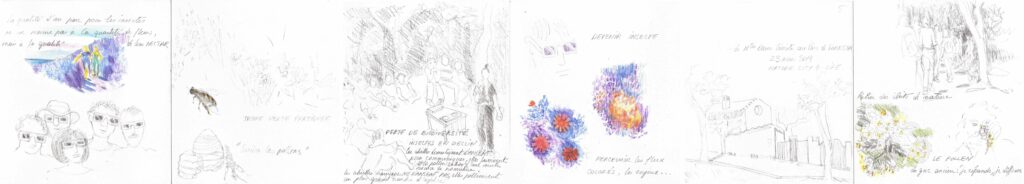

La situation du ruisseau des Aygalades/Caravelle, très dégradé dans son fonctionnement écologique mais aussi dans les représentations que l’on s’en fait (il est souvent perçu comme inexistant, comme un égout ou au mieux comme un cours d’eau sans véritable fonction) nécessite à la fois de retrouver de la connaissance (pour comprendre ce qu’il est) et de l’imaginaire (pour se motiver à agir).

Nous avons pour cela préparé quelques outils à utiliser ensemble au cours de la balade…

Le « Panini Capri Sun Valley » est un album d’images à coller tout au long de la balade, et qui nous raconte la rivière tout en nous invitant à collectionner des pochettes de Capri sun.

Chaque point de rendez-vous permet ainsi de découvrir un aspect des histoires du ruisseau et de ramasser les Capri suns, grâce à des pinces en canne de Provence fabriquées pour l’occasion.

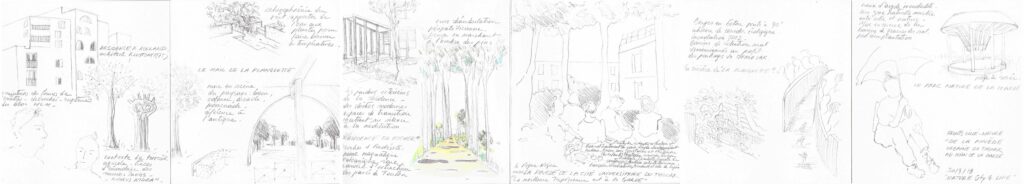

A la source

A partir du Vallon du Maire on peut choisir de regarder au loin les montagnes où se forme la source ou de s’intéresser à l’eau qui est à nos pieds.

Le Ruisseau Caravelle/Aygalades trouve ses sources dans le Massif de l’Etoile, à la lisère entre Septèmes et Bouc Bel air. Lafarge y exploite une carrière et une cimenterie. Au fil du temps, la carrière a excavé la roche formant peu à peu deux lacs constitués des multiples sources du vallon. Ces lacs sont plus bas que le niveau naturel du ruisseau et ont de fait captés l’eau et fortement bouleversé le débit, l’eau n’étant plus versée dans le lit que par pompage, en fonction des niveaux d’eau de ces bassins de rétention à vocation industrielle.

Quant à l’eau qui coule sous nos yeux, elle est également très liée à un usage industriel, celui de la société SPI Pharma qui fabrique des produits pharmaceutiques notamment à base de sels d’aluminium.

Nous rencontrons dans ce vallon un groupe de jeunes ramasseurs accompagnés par le centre social de la Gavotte-Peyret.

Ils nous racontent leur prise de conscience de l’existence du fleuve notamment en découvrant peu à peu le lit du cours d’eau à proximité de leurs espaces de vie (collège, stade…). Un livre sur le ruisseau est également en préparation avec cette jeune équipe, en lien avec la trame turquoise mise en place par la ville dans le cadre de l’agenda 21.

Nourriture/Energie/Médicaments : un tryptique industriel

Nous nous installons sous les frênes, au bord de l’eau pour écouter la lecture d’une histoire qui raconte les liens étonnant entre SPI Pharma et le Capri Sun, à l’origine de deux pollutions majeures du ruisseau.

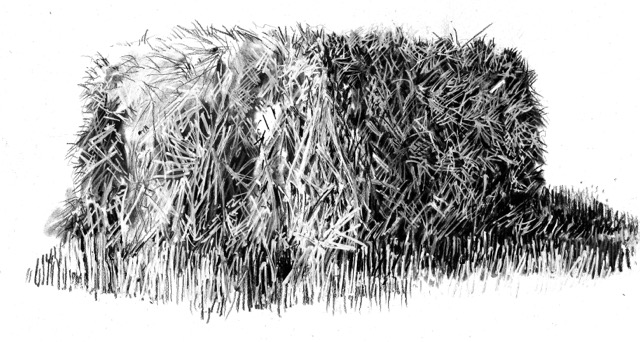

Un peu plus haut dans le Vallon du Maire, au-dessus du terrain de pétanque, un filet d’eau coule dans un fossé, en fait, une dérivation du Ruisseau des Aygalades. Il s’écoule depuis l’usine SPI Pharma, dont la grille me barre l’accès. J’imagine que Spi Pharma utilise cette eau pour son processus industriel. En me penchant au-dessus du filet d’eau, j’aperçois le fond couvert de neige. Je tends la main vers le fond de l’eau, c’est solide ! On dirait du sel. Un sel qui aurait pétrifié chaque brindille et transformé le fond de l’eau en paysage polaire.

Au milieu de cet étrange paysage une botte de paille, je m’interroge.

La récente étude de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale a révélé et mesuré la présence d’ions d’aluminium et d’arsenic dans la rivière. Les mesures effectuées à la source ont affiché une conductivité entre 400 et 1000 microsiemens/ cm, en aval de l’effluent les mesures sont entre 8 000 et 16 000 microsiemens/cm et sur l’effluent lui-même le capteur a saturé à 40 000 microsiemens/cm.

SPI Pharma a évoqué 1,6 millions euros de dépenses en 3 ans pour la gestion de l’environnement.

Mais alors… La botte de paille ?

Serait-ce une réponse frugale, fragile, de l’entreprise face à son problème de filtration des eaux usées ?

SPI Pharma fabrique des anti- acides, des adjuvants pour les vaccins, des poudres pour comprimés et notamment une poudre d’aluminium hydroxide.

Spi pharma est une branche d’ABF Ingrédients, une holding qui regroupe des industriels qui produisent des adjuvants alimentaires ou industriels :

À travers ses filiales ABF Ingrédients produit des céréales soufflées, des aliments extrudés, des saveurs de synthèses, des émulsifiant, des lubrifiants, des adjuvants pour médicaments et du carburant bio éthanol à partir de sucre. Le triptyque nourriture, énergie et médicament est en place.

Là réapparaît la petite poche d’aluminium, aperçut plus tôt, dans et aux abords de la rivière, le CAPRI SUN, brillant comme un diamant dans la rivière.

Cette boisson à base de jus de fruit qu’un chimiste Allemand Rudolf Wild, appelons le Mr «Sauvage», a inventé en 1969. Il est fabriqué sans édulcorants, sans arômes artificiels, sans colorants et sans conservateurs, mais bourré de sucre – 19 gr par poche.

Le succès auprès des enfants lui vaut de vendre en 2014 plus de 6 milliards de poches dans les 119 pays – une par habitant de la planète. La NASA qui adore la pochette argentée fabriquée à base de polyester, d’aluminium et de polyéthylène a collaboré en 2011 avec les ingénieurs et mis au point une poche à envoyer dans l’espace. En 2014 Wild flavors, fabricant du Capri Sun est racheté par la holding Archer Daniel Midland(ADM) une entreprise qui produit du sucre, des colorants, des saveurs de synthèse des émulsifiants, des levures pour l’alimentation et la médecine mais aussi et du bio carburant à base de sucre.

Ce trio gagnant : médicament, nourriture et pétrole, cela vous dit quelque chose ?

SPI Pharma qui fabrique Gaviscon, ABF Ingredients qui fabrique Capri Sun…

Se pourrait-il que derrière cette drôle d’association, Capri Sun et Gaviscon, on trouve un monde agroalimentaire globalisé qui viendrait, pour rentabiliser ses excédents, échouer ses déchet dans les nos rivières, nous laissant seul prendre en charge le coût de leurs bénéfices ?

Peu après dans le lit du ruisseau, nous rencontrons l’Espace Jeune de Septèmes-Les-Vallons. Une équipe composée notamment de très jeunes habitants se mobilise sur le nettoyage du lit. Un jeune garçon nous explique ce qu’est un bassin versant et pourquoi fleuve et mer dialoguent ensemble. Une fois encore on constate que la présence du ruisseau, longeant la route mais encaissé, est peu perceptible dans les usages urbains habituels. C’est en allant à sa rencontre, ici les pieds dans l’eau, qu’on mesure sa présence, sa fraicheur et qu’on se rend mieux compte de son rôle.

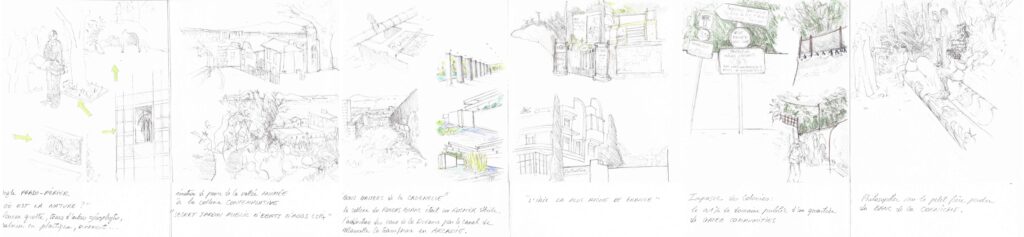

Inventaire

A la lisière de Marseille nous rencontrons le groupe organisé par l’AESE (Action Environnement Septèmes et Environs).

Ils ont ramassé toute la matinée et viennent de finir de catégoriser les déchets amassés. Chaque point de collecte le long du ruisseau utilise les mêmes outils pour comptabiliser les déchets. On distingue ainsi les matériaux (plastique, verre, caoutchouc…), les natures de certains objets identifiables (bouteilles, vêtements, pneus…), on repère les marques des produits, on pèse…

Pour ce point de collecte où les habitants on ramassé environ 3h on trouve donc 150 kg de déchets et un inventaire plutôt poétique…

1 Iphone 7

2 rameurs

1 rasoir électriqure

1 porte vélo

1 grille-pain

1 fer à repasser

1 moteur

1 valise

Des jarres en terre

Du Polystyrène

De très nombreux emballages de mozzarella

Des urnes mortuaires

Des tuyaux d’arrosage

Des pots de peintures

198 canettes de bière Heineken

46 kg déchets divers

12kg de vêtements

9kg de plastiques

16 kg de carton

30 kg de métal

… et des colonies de Capri Sun

Inventer le chemin

Arrivés à Saint Antoine nous retrouvons quelques membres du Comité d’Intérêt de Quartier de Saint Antoine. Ici le ramassage s’arrête car le CIQ nous raconte la relation travaillée de longue date et avec persévérance avec les services de la ville et qui permet d’effectuer régulièrement des nettoyages.

Nous voyons toutefois ici et là des sacs poubelles et des cartons de pizza.

Ce qui nous préoccupe ici c’est de pouvoir marcher le long des berges. Aucun trottoir ne nous permet de suivre le fil de la rivière. La chasse au Capri Sun se transforme en exploration des abords pour finalement inventer un chemin nous permettant de garder la rivière à l’oeil.

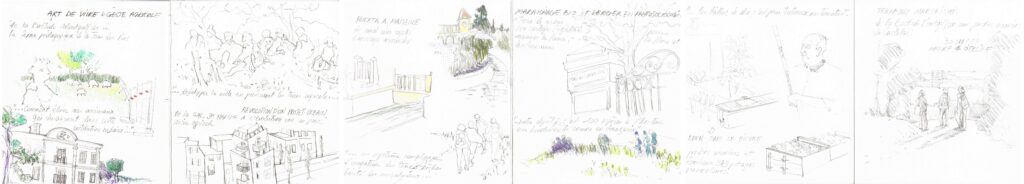

Le récit dessiné

A la cascade de la Cité des arts de la rue où plus de 80 personnes de tous âges se sont mobilisés pour le ramassage, on en est aussi à la caractérisation avec 1 tonne de déchets ramassés !

A l’ombre des figuiers qui bordent le ruisseau, les participants de la balade racontent à tous les initiatives rencontrées et les questions abordées au cours de ce grand voyage au fil de l’eau. Stéphane dessine à partir des récits de chacun, révélant peu à peu l’image commune de cette première opération collective à l’échelle du ruisseau pour défendre et prendre soin du fleuve, de sa vallée et de la mer Méditerranée.

© Stéphane Brisset