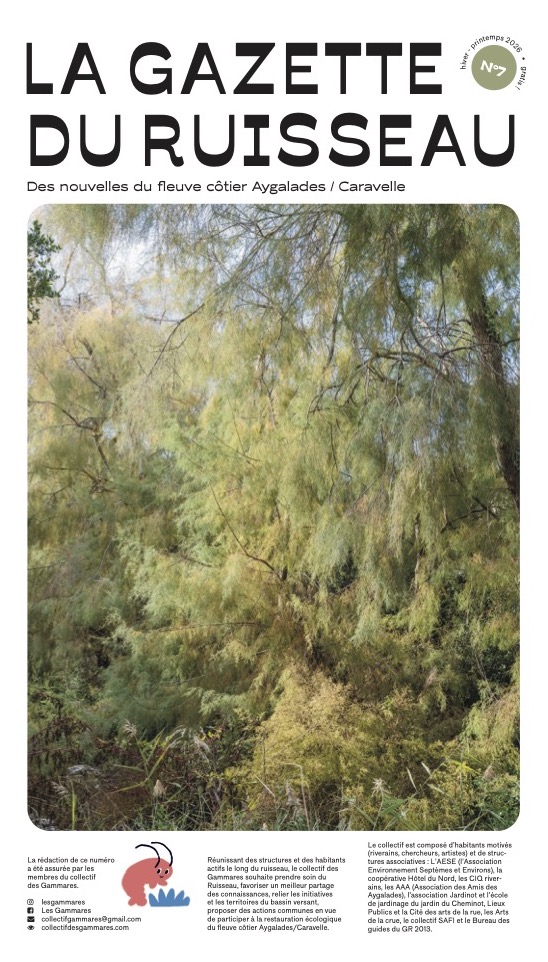

Gazette du Ruisseau n°7

Une usine pharmaceutique aux bords du ruisseau

Édito

Au sein du collectif des Gammares, cela fait longtemps que nous suivons SPI Pharma. Elle fait partie des usines clairement identifiées comme source de pollution actuelle de notre ruisseau.

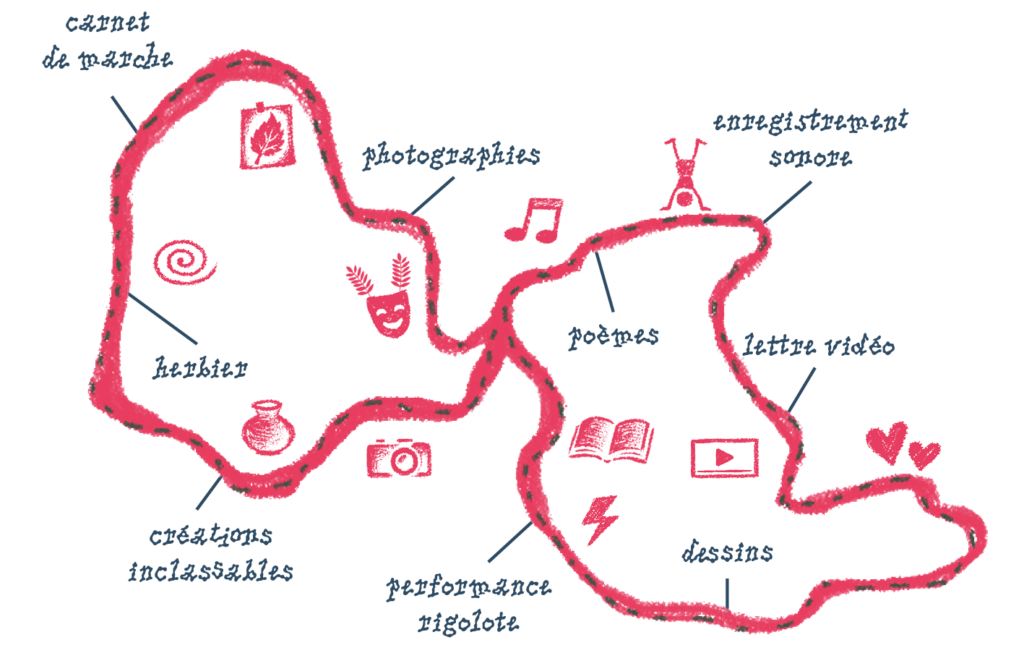

Aller marcher aux abords de l’usine fait presque partie du processus d’intégration dans le collectif : faire la balade du Capri Sun avec le collectif SAFI, suivre la Redescente n°1 du ruisseau avec Anti, ou encore investiguer les Cheminées des collines en compagnie d’Hôtel du Nord, nombreuses sont les occasions pour aller la voir, et en raconter son histoire.

Mais qu’est-ce qu’elle nous dit, là, juchée au milieu des forêts vallonnées de Septèmes ? Elle nous parle du passé industriel septémois, entre chimie, engrais, soudière et chimie de l’alumine, comme un clin d’œil au terril de boues rouges en aval sur le ruisseau.

Elle nous questionne sur notre rapport à la santé : elle produit les principes actifs pour le Maalox ou le Gaviscon, ce qui ne sonne pas comme d’obscures productions inutiles ! Et elle oblige à penser ce qu’est un ruisseau en bonne santé.

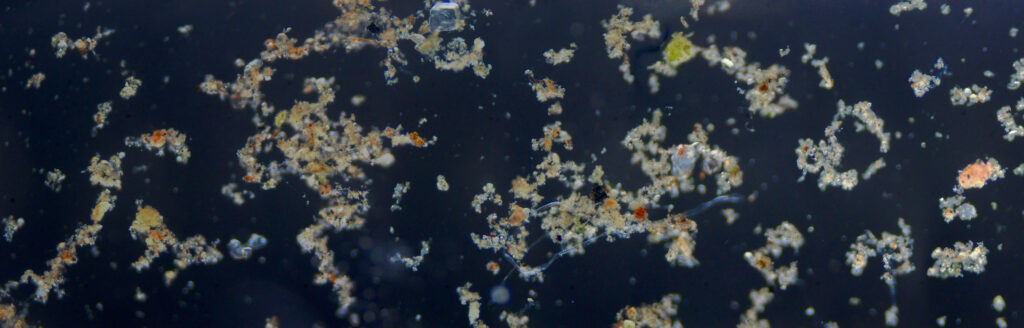

Une bonne partie des pollutions produites dans le processus industriel est captée par floculation dans une station d’épuration sur site, puis brûlée comme combustible pour les fours de la cimenterie Lafarge-Holcim un peu plus loin. Quelques flocons s’échappent et dévalent tout de même le ruisseau qui rejoint Caravelle, comme une neige éternelle.

Mais le vrai problème est ailleurs, et n’est pas visible à l’œil nu : des sels, pour lesquels aucune valeur limite n’existe, sont rejetés en quantités très importantes dans le ruisseau. Les mesures en sortie de site font état de 4443 μS/cm, soit 4 à 5 fois plus que la moyenne mesurée dans les cours méditerranéens sur sols calcaires.

L’AESE (Association Environnement Septèmes et Environs), membre historique du collectif des Gammares, suit depuis longtemps les évolutions réglementaires autour de l’usine, les mises en demeure et les nouveaux résultats scientifiques. Une veille citoyenne sans relâche que nous tentons de prolonger par les actions du collectif.

Cet été 2025, une enquête publique est sortie : l’usine veut doubler sa production d’adjuvants pour vaccins, et donc, doubler les rejets d’eaux polluées dans le ruisseau, le débit rejeté équivaudrait à 30 % du débit moyen du ruisseau !

En réunion, nous avons décidé que nous allions répondre à cette enquête en tant que Gammares, même si, à vrai dire, pour nous, ce n’était pas très clair à quoi ça sert une enquête publique.

Cette démarche a été l’occasion de plein de questions : comment on va plus loin pour prendre en compte le problème posé par SPI Pharma ? C’est quoi réellement une enquête publique ? Comment comprendre finement l’impact des pollutions ? Et comment répondre aux questions immenses que nous pose l’envie d’avoir un ruisseau un peu moins pollué ici – sans qu’un autre ruisseau ne soit pollué ailleurs ?

C’est une ébauche à toutes ces questions, portées par les Gammares depuis cet été, que propose ce numéro 7 de la Gazette du ruisseau !

Tous les articles sont à découvrir dans la Gazette du ruisseau

Lancement dimanche 1er février 2027 lors d’Un dimanche aux Aygalades à la Cité des Arts de la rue

Le visuel de la couverture est de Geoffroy Mathieu : il s’agit d’un arbre tamaris situé sur les rives du ruisseau (à lire dans la Gazette : TAMARIS, Tamarix gallica. remplaçons l’usine par des tamaris !). Le panorama du verso quant à lui, est une photographie de Bulat Sharipov : un échantillon de l’eau du ruisseau récolté à Notre-dame-Limite et vu au microscope.